ECLAIRs et MXT, les deux télescopes français de la mission SVOM, prêts à partir pour la Chine

Initiée en 2006, approuvée en 2013 par les dirigeants français et chinois, la mission SVOM (Space-based Multi-band Variable astronomical Objects Monitor) décollera au mois de juin 2023 de la base chinoise de Xichang, avec à son bord deux instruments de conception française : ECLAIRs, développé par des chercheurs et ingénieurs de l’IRAP, du CEA, de l’APC (Laboratoire AstroParticule et Cosmologie) notamment, sous la maîtrise d’œuvre du CNES, et MXT. Objectifs : détecter les sursauts gamma, ces phénomènes les plus énergétiques de l’Univers, puis localiser leur source d’émission : des étoiles massives en fin de vie qui, après avoir éjecté leur enveloppe externe, s’effondrent sur elles-mêmes pour donner naissance à des trous noirs. Situées pour certaines aux confins de l’Univers, leur rayonnement renseigne sur les premières générations d’étoiles. L’un et l’autre télescopes, actuellement en salle blanche au CNES, seront livrés à la Chine au mois d’avril 2022.

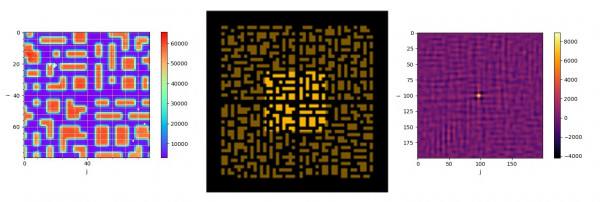

Conçu à l’IRAP en collaboration avec le CEA, l’APC et le CNES, le télescope ECLAIRs effectuera depuis l’espace la première détection des sursauts gamma, puis en déterminera les coordonnées célestes : « En orbite basse (625 km d’altitude, inclinaison de 30 degrés), le satellite SVOM va observer un sixième du ciel. Ces explosions colossales libèrent en quelques secondes l’énergie que notre Soleil va libérer durant toute sa vie. On attend un à deux sursauts gamma par semaine, il ne faut pas les rater », explique Jean-Luc Atteia, astronome à l’IRAP et responsable scientifique de l’instrument. ECLAIRs utilise la technologie dite du masque codé, développée conjointement par le CEA et la composante CESR de l’IRAP dans les années 1980 pour le télescope spatial SIGMA, puis optimisée pour les besoins du télescope Integral de l’ESA : lorsque des rayons gamma illuminent le masque, ils projettent un motif unique sur le plan de détection ; ce « QR code » permet de reconstituer la direction des rayons et donc la position de la source.

Image captée par l’instrument (à gauche), zone du masque imagée (au centre, zone claire), image du ciel reconstituée par le trigger embarqué (à droite, avec la source au centre du champ de vue). Crédit SVOM

A gauche : image enregistrée par le détecteur. A droite : image décodée. Crédit SVOM

Dès qu’un sursaut gamma aura été détecté par ECLAIRs, une alerte sera déclenchée. Le satellite se réorientera alors afin de permettre aux deux télescopes qu’il embarque de pointer en direction de l’événement. Parmi ces instruments figure le MXT (Microchannel X-ray Telescope) de conception française : « Notre télescope s’inspire de la vision des crustacés dans les fonds marins : grâce à sa vision par réflexion (et non par réfraction comme chez l’être humain) le homard peut capter le maximum de lumière avec efficacité et dans toutes les directions », précise Diego Götz, chercheur au CEA et responsable scientifique de l’instrument.

En outre, l’alerte déclenchée par ECLAIRs sera transmise par le satellite à un réseau constitué de 47 antennes VHF terrestres conçues par le CNES, actuellement en cours de déploiement dans une quarantaine de pays situés en zone tropicale. A leur tour, ces antennes transmettront l’alerte au centre scientifique de SVOM (CEA, Saclay) qui relaiera l’information en temps réel à une caméra grand champ, GWAC (Ground-based Wide Angle Camera), ainsi qu’aux télescopes robotiques installés en Chine et au Mexique. Ces derniers étudieront l’événement dans le domaine visible et vérifieront les coordonnées du sursaut gamma déterminées par les télescopes spatiaux ECLAIRs et MXT. Toutes ces opérations devront se dérouler en l’espace de quelques minutes seulement !

Dans l’éventualité où l’un de ces sursauts présenterait des caractéristiques intéressantes, les personnels scientifiques mobiliseraient les très grands télescopes au sol – Chili, Hawaï, afin de réaliser l’analyse spectrométrique du sursaut, d’en déduire sa distance à la Terre ainsi que son énergie, et afin d’étudier les propriétés de la galaxie dans laquelle il s’est produit. Cela concernera par exemple les sursauts apparus dans l’univers jeune, lorsqu’il avait seulement 5% de son âge actuel, ou ceux qui sont associés à la détection d’ondes gravitationnelles.

Ressources complémentaires

- Publication scientifique : The SVOM Mission by J-L. Atteia (1), B. Cordier (2), J. Wei (3) (for the SVOM Collaboration, (1) IRAP, Univ. Toulouse, CNRS, CNES, UPS, Toulouse, France, (2) Lab AIM – CEA, CNRS, Univ. Paris-Saclay, France, (3) Key Laboratory of Space Astronomy and Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, People’s Republic of China) https://arxiv.org/abs/2203.10962

- Communiqué de Presse du CEA : Mission spatiale SVOM : livraison des instruments français à la Chine.

- Revue de Presse :

- Toulouse : une mission franco-chinoise à la recherche des messages des premières étoiles de l’Univers (La Dépêche).

- Toulouse. Mission SVOM : les télescopes français pour sonder le cosmos sont prêts (France 3 Occitanie)

- Un sursaut gamma, c’est quoi ? (Next Impact)

- Deux télescopes assemblés à Toulouse pour découvrir les premières étoiles (Le Parisien)

- Espace : Deux instruments toulousains à bord de la mission d’enquête sur la mort des premières étoiles (20minutes)

- Les instruments français de SVOM, à la recherche des sursauts gamma ! (Clubic)

- Toulouse. Deux télescopes enquêtent sur la mort des premières étoiles (Le Journal Toulousain)

- SVOM, cette mission spatiale franco-chinoise à suivre de près (L’Usine Nouvelle)

- Assemblés à Toulouse, les télescopes de la mission SVOM sont prêts à traquer les sursauts gamma dans l’espace (La Tribune)

Contacts IRAP

- Science : Jean-Luc Atteia ou Olivier Godet, Jean-Luc.Atteia@irap.omp.eu, Olivier.Godet@irap.omp.eu

- Technique : Carine Amoros ou Roger Pons, Carine.Amoros@irap.omp.eu, Roger.Pons@irap.omp.eu