Une nouvelle superstructure de galaxies en formation, découverte dans une zone lumineuse froide de l’univers lointain

Une équipe internationale d’astrophysiciens impliquant des scientifiques* de l’Université Paris-Saclay, du CNRS, de l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier, d’Aix-Marseille Université et de l’Université Claude Bernard de Lyon a annoncé la découverte d’une structure, ou « proto-amas », datant de l’époque la plus active de l’univers, et qui devrait évoluer en un superamas de galaxies. Ce proto-amas de galaxies forme intensément des étoiles, à un rythme élevé peu compatible avec les modèles actuels. Cette découverte a fait l’objet de deux publications dans les revues MNRAS et A&A.

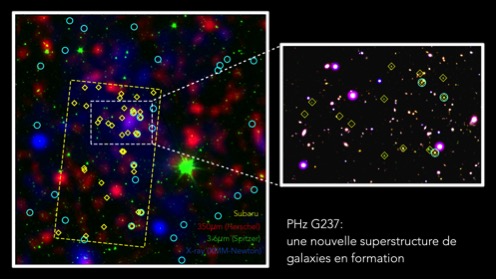

Les proto-amas de galaxies sont des ensembles de galaxies très jeunes en cours de rapprochement sous l’effet de la gravitation, et qui vont donner naissance aux plus grandes structures gravitationnelles connues : des amas de galaxies dans l’univers proche. La compréhension des mécanismes de formation à l’œuvre au sein de ces structures pourrait s’avérer précieuse pour appréhender l’histoire de l’univers. Les résultats des travaux de l’équipe internationale, présentés dans deux articles, fournissent ainsi des informations essentielles sur les propriétés de ce proto-amas baptisé PHz G237.01+42.50 (ou G237 en abrégé) et des galaxies qui le composent.

G237 est le premier proto-amas confirmé par spectroscopie, issu d’un échantillon de plus de 2 000 candidats identifiés par Planck, un satellite de l’ESA, lancé en 2009 pour sonder le fond diffus cosmologique.

Le destin de ce proto-amas de galaxies est d’évoluer vers un système cosmique complexe similaire au super-amas de la Vierge, une structure massive de l’univers local dont notre galaxie, la Voie Lactée, fait partie. Les observations de Planck laissent entrevoir un proto-amas avec un taux de formation d’étoiles prodigieux, dix mille fois plus élevé que celui de notre galaxie.

Des observations supplémentaires effectuées avec plusieurs télescopes terrestres et spatiaux, dont Herschel de l’ESA, ont confirmé son association avec deux fortes concentrations de galaxies. Chacune d’entre elles devrait s’effondrer dans environ 10 milliards d’années en un amas de galaxies dont le halo de matière noire aura une masse de 500 à 600 trillions (millions de millions) de masses solaires, soit l’équivalent actuel des plus grands amas de galaxies.

« Les 38 galaxies identifiées avec l’instrument MOIRCS sur le télescope Subaru »,indique Y. Koyama, auteur principal de l’une des deux études, « sont les galaxies de formation d’étoiles qui contiennent le moins de poussières galactiques du proto-amas, mais il pourrait y avoir beaucoup plus de membres qui ont été manqués par notre sélection dans le domaine optique. »

« Nous estimons que le taux total de formation d’étoiles dans le proto-amas est remarquablement élevé, au moins 2200 masses solaires par an, et probablement deux fois plus, d’après le nombre estimé de galaxies obscurcies par la poussière qui n’ont pas été détectées par les observations optiques mais se révèlent dans l’infrarouge », affirme le Dr Mari Polletta (INAF & IRAP), auteure principale de la deuxième étude.

« Planck a détecté ces candidats proto-amas depuis l’espace il y a environ une décennie. Leur confirmation et leur étude ont nécessité du temps, de nombreuses observations avec d’autres télescopes, et un travail acharné de la part des chercheurs et des étudiants » explique le Pr Hervé Dole astrophysicien à l’IAS (CNRS / Université Paris-Saclay) et co-signataire des deux études. « C’est une grande réussite de voir enfin l’un de ces proto-amas étudié en détail, mais de nombreuses questions restent ouvertes car ils remettent en cause les modèles de leur formation et en partie notre compréhension de la formation des étoiles dans les halos de matière noire les plus massifs de l’univers lointain. La mission spatiale européenne de cosmologie Euclid, qui devrait être lancée en 2023, devrait permettre d’identifier d’autres structures de ce type, permettant ainsi de dégager des lois plus générales que celles fondées sur quelques cas individuels. »

D’autres campagnes d’observation sont en cours sur d’autres candidats proto-amas de Planck. Ces premiers résultats s’insèrent dans un projet plus vaste qui consiste à mieux comprendre l’assemblage de structures massives telles que les proto-amas de galaxies, les mécanismes à l’origine de leurs taux de formation d’étoiles, et l’interaction entre l’environnement dense et l’évolution rapide des galaxies qui habitent ces halos de matière noire.

* Les laboratoires impliqués sont l’IAS (CNRS/Univ. Paris-Saclay), l’IRAP-OMP (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier/CNES), l’IAP (CNRS/Sorbonne université), le LAM (CNRS/Aix-Marseille Université/Cnes), et le Cral (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Ens de Lyon)

Ressources complémentaires

- Publications scientifiques :

- “A Planck-selected dusty proto-cluster at z=2.16 associated with a strong over-density of massive Hα emitting galaxies”, authored by Yusei Koyama, Maria del Carmen Polletta, Ichi Tanaka, Tadayuki Kodama, Hervé Dole, Geneviève Soucail, Brenda Frye, Matt Lehnert, Marco Scodeggio, 2021, MNRAS, 501, L1, https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021MNRAS.503L…1K/abstract, https://arxiv.org/abs/2008.13614

- “Spectroscopic observations of PHz G237.01+42.50 : a galaxy protocluster at z=2.16 in the Cosmos field”, authored by M. Polletta, G. Soucail, H. Dole, M. D. Lehnert, E. Pointecouteau, G. Vietri, M. Scodeggio, L. Montier, Y. Koyama, G. Lagache, B. L. Frye, F. Cusano, and M. Fumana, A&A, 2021, A&A, 654, A121, https://arxiv.org/abs/2109.04396

- Revue de Presse :

Contacts IRAP

- Geneviève Soucail, genevieve.soucail@irap.omp.eu

- Etienne Pointecouteau, etienne.pointecouteau@irap.omp.eu

- Ludovic Montier, ludovic.montier@irap.omp.eu