Observation d’une des toutes premières galaxies de l’Univers

En combinant les données de deux grands observatoires européens implantés au Chili, et du télescope spatial Hubble, une équipe de scientifiques composée d’un chercheur associé et d’une astronome de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP/OMP – CNRS/CNES/UT3 Paul Sabatier) a découvert la galaxie la plus lointaine connue à ce jour. En étudiant l’histoire de la formation d’étoiles dans cette galaxie, ils ont pu démontrer que cette galaxie existait déjà 250 millions d’années après le Big-Bang, apportant ainsi des contraintes très fortes sur les modèles de formation des premières galaxies. Les résultats de cette étude sont publiés dans la revue Nature le 17 mai 2018.

Comprendre la formation et l’évolution des premières galaxies dans l’Univers est l’une des grandes questions de l’astronomie moderne. En particulier déterminer l’époque à laquelle elles ont commencé à former leurs premières étoiles, et ainsi à éclairer l’Univers, constitue la pierre angulaire des modèles de formation et d’évolution des premières galaxies. Mais repérer ces objets astronomiques aux frontières de l’Univers observable n’est pas simple, car ces galaxies sont beaucoup plus petites que la Voie Lactée, donc nettement moins lumineuses et la plupart d’entre elles trop faibles pour pouvoir être détectées par les télescopes actuels.

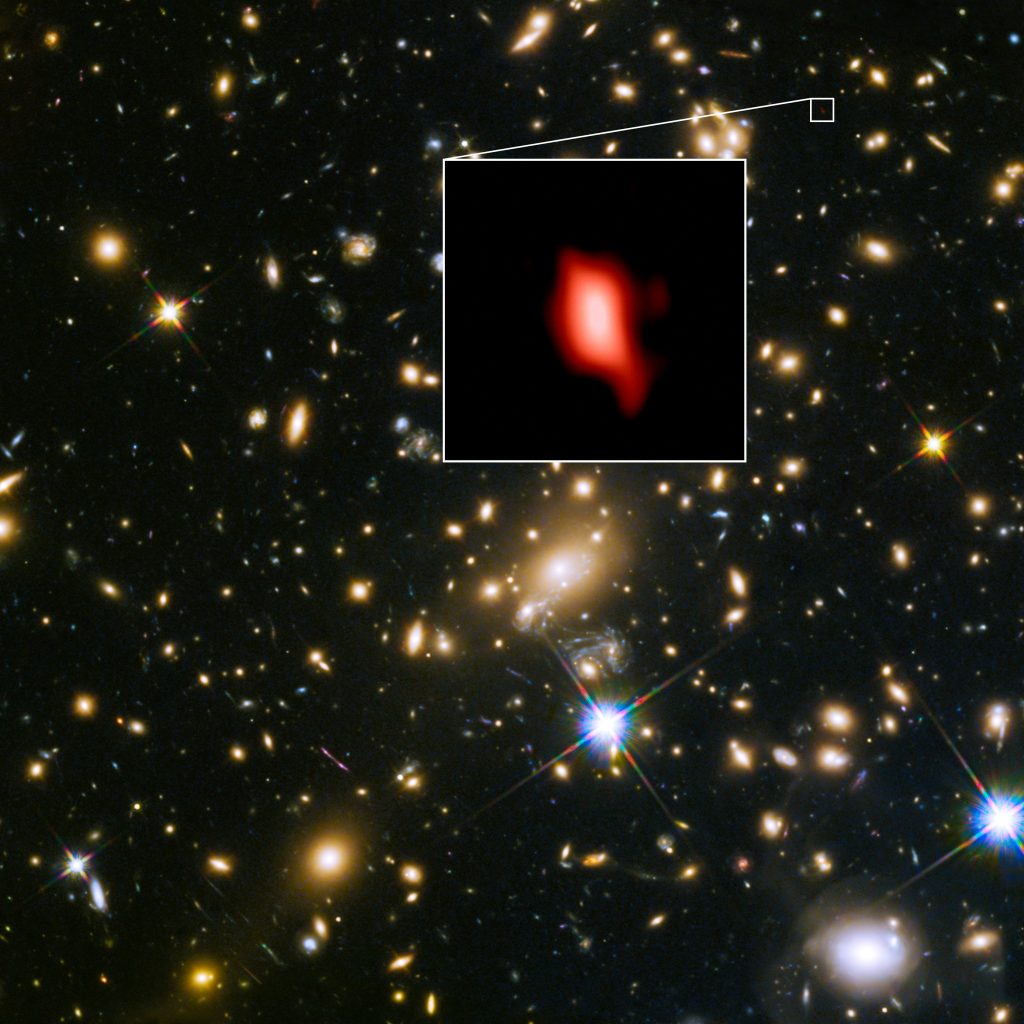

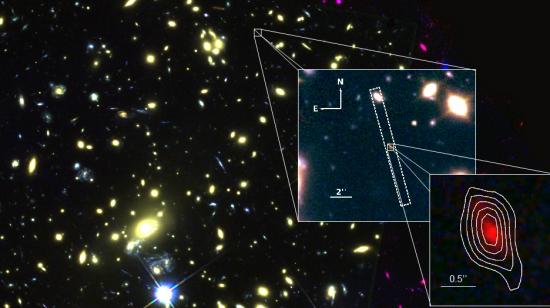

Cependant, la présence d’un amas de galaxies très massif sur la ligne de visée, situé entre ces premiers objets de l’Univers et les télescopes, joue le rôle de loupe et permet d’amplifier la lumière émise par les galaxies, et de les rendre détectables sur Terre : c’est la méthode dite des télescopes gravitationnels.

C’est en utilisant cette méthode qu’une équipe co-dirigée par Takuya Hashimoto1 et Nicolas Laporte2 a pu repérer la galaxie la plus lointaine connue à ce jour, en combinant des données ultra-profondes du télescope spatial Hubble et des observatoires ALMA et VLT (au Chili). Ils ont ainsi pu observer la galaxie MACJ1149-JD1 telle qu’elle était 542 millions d’années après le Big-Bang. Grâce à leurs observations, ils ont été en mesure de déterminer l’âge des étoiles dans cette galaxie et de montrer qu’elles se sont formées 300 millions d’années plus tôt, soit quand l’Univers était âgé de 250 millions d’années ! Si MACSJ1149-JD1 est représentative de cette première génération de galaxies, il se pourrait bien que les galaxies formées à cette époque aient été bien plus lumineuses que ce que l’on pensait auparavant.

Les futures études qui seront conduites avec les nouveaux télescopes JWST et ELT permettront de confirmer cette hypothèse, non seulement en réétudiant cette galaxie avec une meilleure sensibilité, mais aussi en augmentant les échantillons d’objets pour lesquels on connaît à la fois l’époque de formation et les propriétés physiques.

Notes

- 1 Osaka Sangyo University / National Astronomical Observatory of Japan

- 2 IRAP / University College London

Ressources complémentaires

- Publication : Takuya Hashimoto, Nicolas Laporte, Ken Mawatari, Richard S. Ellis, Akio. K. Inoue, Erik Zackrisson, Guido Roberts-Borsani, Wei Zheng, Yoichi Tamura, Franz E. Bauer, Thomas Fletcher, Yuichi Harikane, Bunyo Hatsukade, Natsuki H. Hayatsu, Yuichi Matsuda, Hiroshi Matsuo, Takashi Okamoto, Masami Ouchi, Roser Pell´o, Claes-Erik Rydberg, Ikkoh Shimizu, Yoshiaki Taniguchi, Hideki Umehata, Naoki Yoshida.The onset of star formation 250 million years after the Big Bang,Nature

- Communiqué de Presse de l’ESO : ALMA et le VLT ont trouvé des preuves de la formation d’étoiles 250 millions d’années seulement après le Big Bang

Contacts IRAP

- Roser Pello, astronome à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Tél : 05 61 33 28 12, rpelloSPAMFILTER@irap.omp.eu

- Nicolas Laporte, chercheur associé à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, University College London, n.laporte@ucl.ac.uk