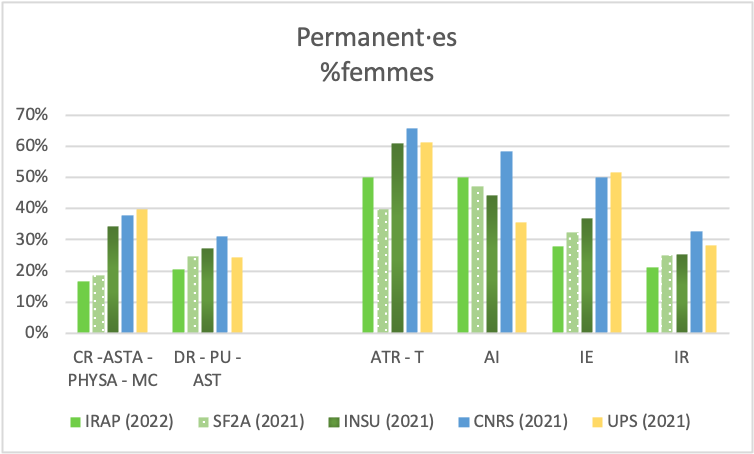

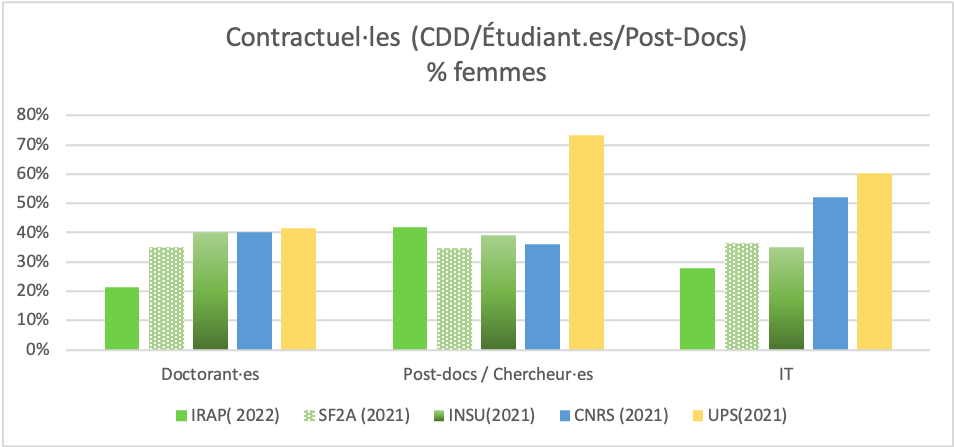

Nous vous proposons des éléments graphiques de comparaison avec l’IRAP à partir des données mises à disposition par notre service RH.

Rapport IT/chercheurs des personnels permanents

| Rapport IT /Ch | IRAP (2022) | INSU (2021) | CNRS (2021) | UPS (2021) |

| Permanents | 0,57 | 1,54 | 1,19 | 1,11 |

| Tous | 0,49 | 1,29 | 0,98 | 0,87 |

Pour le CNRS et l’UPS, le rapport IT/chercheurs permanents est proche de 1, c’est-à-dire que l’on dénombre globalement autant de chercheurs que d’IT.

À l’INSU, le ratio est de 1,54 ce qui est cohérent avec les besoins d’accompagnement technique de nos disciplines. Tandis qu’à l’IRAP, le ratio est bien plus faible (0,57).

Cartographie des personnels de l’IRAP en Juin 2023

Commençons par des chiffres :

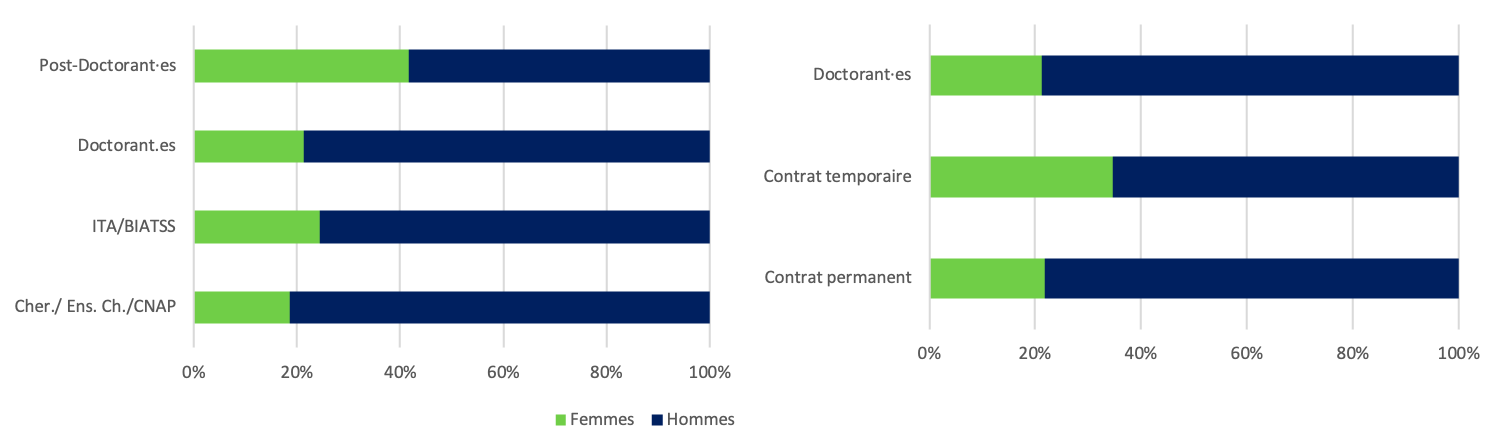

- 23,9% des personnels de l’IRAP sont des femmes (14,3% titulaires et 9,6% en CDD)

- 21,7% des chercheur·es sont des femmes (14,7% sont titulaires et 7,0% sont en CDD)

- 27,4% des ingénieur·es sont des femmes (19,0% sont titulaires et 8,3% sont en CDD)

- 50,0% des technicien·nes sont des femmes et titulaires

- 21,3% des doctorant·es sont des femmes

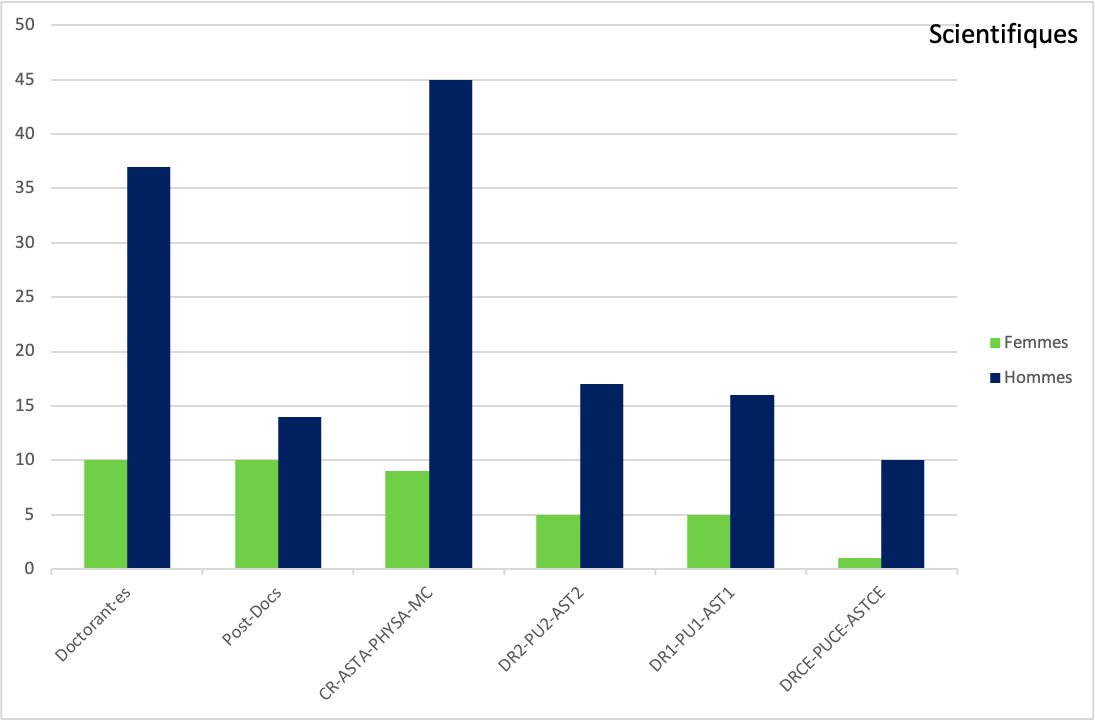

Les figures ci-dessous représentent la répartition des effectifs de l’IRAP en Juin 2023 en fonction du sexe. La sous-représentation des femmes quel que soit la catégorie présentée est remarquable.

À l’IRAP, les femmes sont minoritaires, et la parité est loin d’être atteinte. Plus on monte dans la hiérarchie des corps et moins les femmes sont présentes. Le groupe des Post-Doctorant·es est plus équilibré (42%).

L’IRAP héberge 9 chercheurs émérites, et une chercheuse émérite.

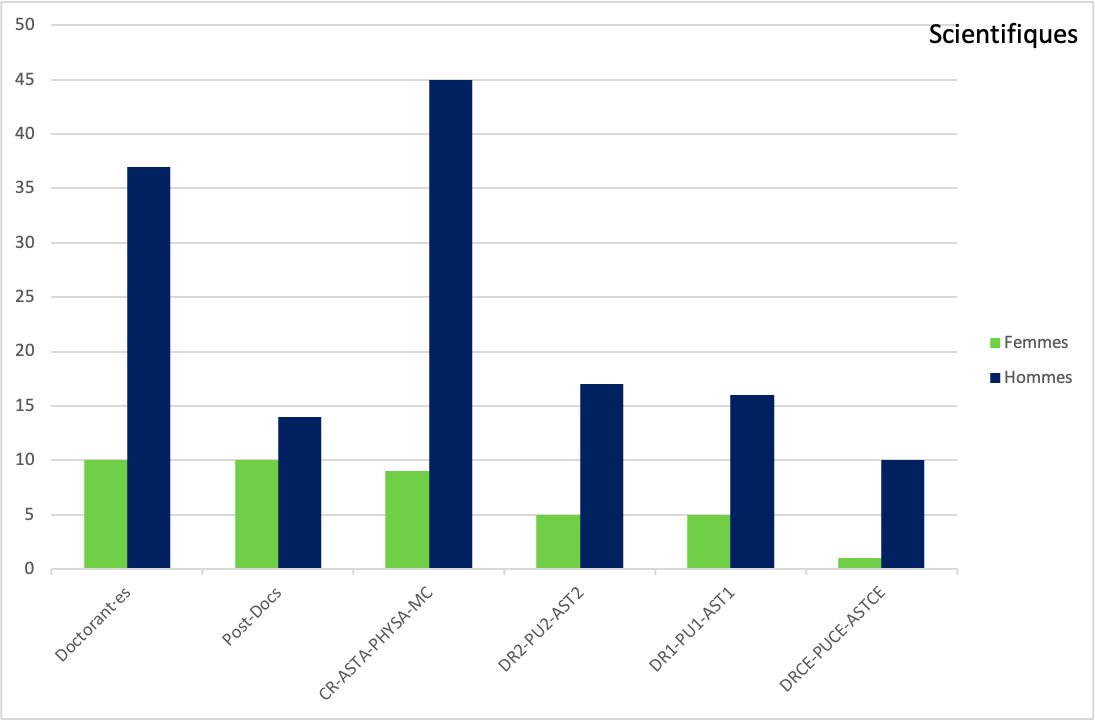

Suivant la catégorie

Par métiers

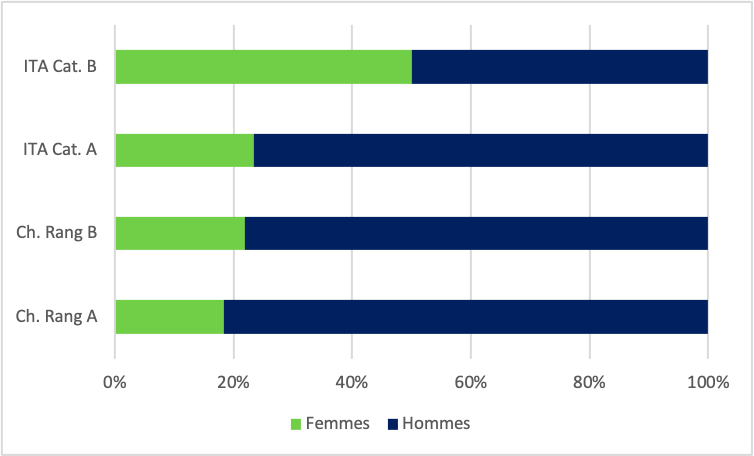

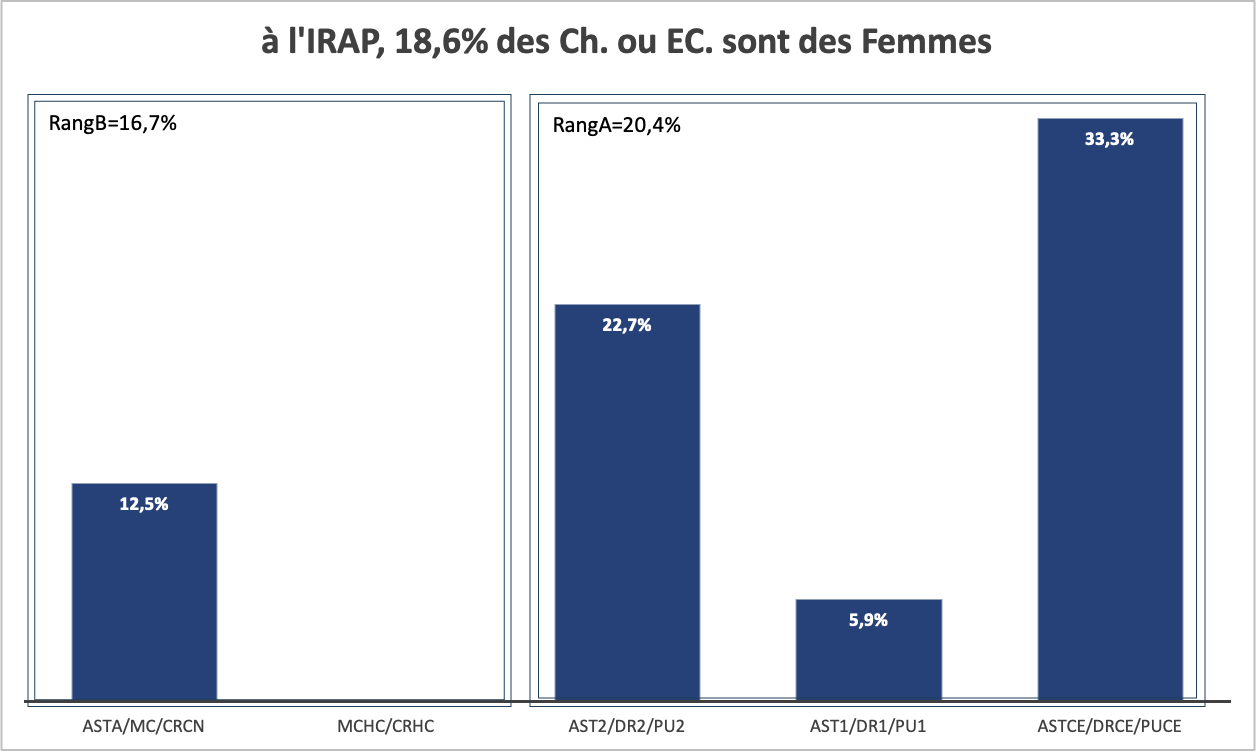

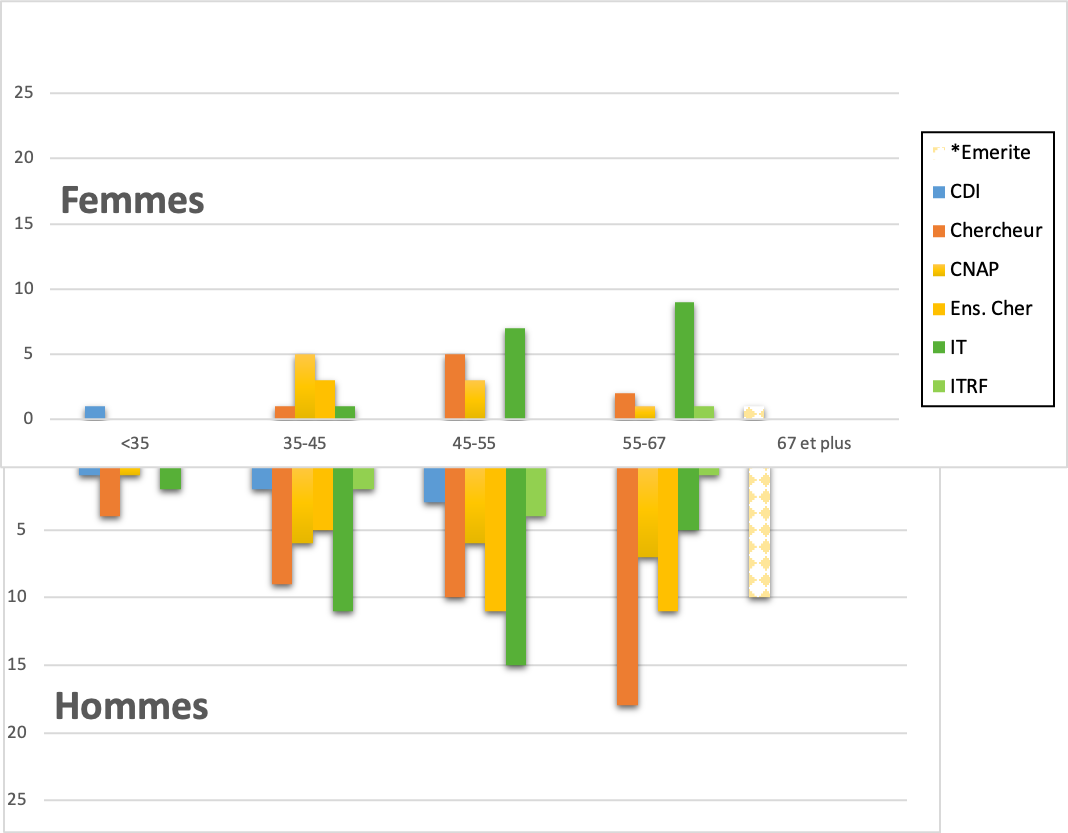

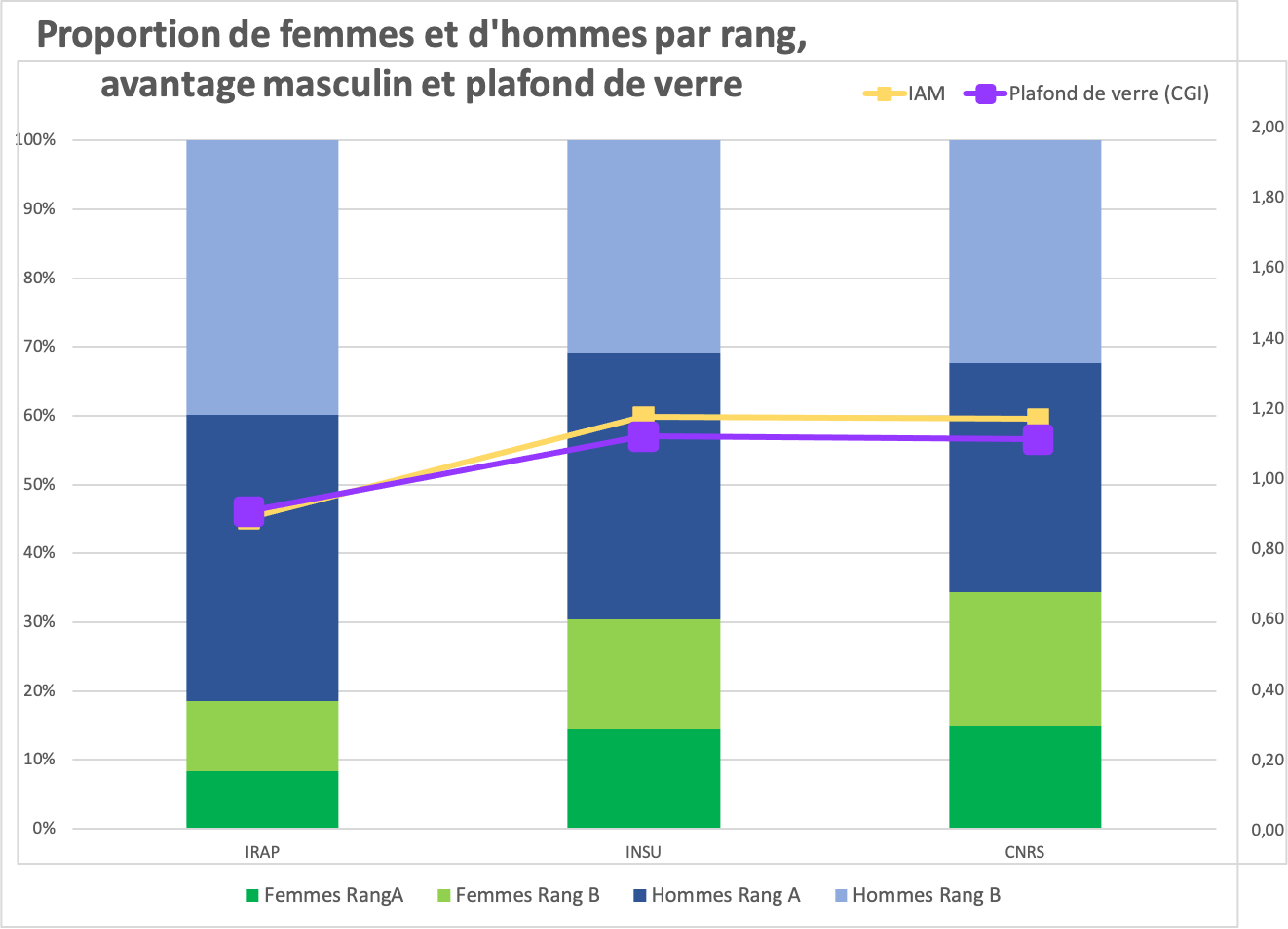

20,4 % des scientifiques de rang A sont des femmes. Au CNRS, chez les chercheurs, la part des femmes parmi les DR est en constante augmentation depuis 2017 (de 29,2 % à 31 %). Nous pouvons également le constater à l’IRAP. Plusieurs raisons en sont la cause, en particulier la politique d’égalité professionnelle que nos tutelles essaient de mettre en œuvre.

En calculant la tranche d’âge des DR à l’IRAP, nous remarquons que la proportion de femmes DR s’améliore inversement proportionnellement à la tranche d’âge : ainsi, pour un âge compris entre 35-45 : 50% des DR sont des femmes, entre 45-55 : 33% des DR sont des femmes, et au-delà de 55 ans : 10% des DR sont des femmes. Une curiosité qui devrait peut-être nous donner quelque espoir sur le futur des carrières de nos chercheuses et enseignantes-chercheuses.

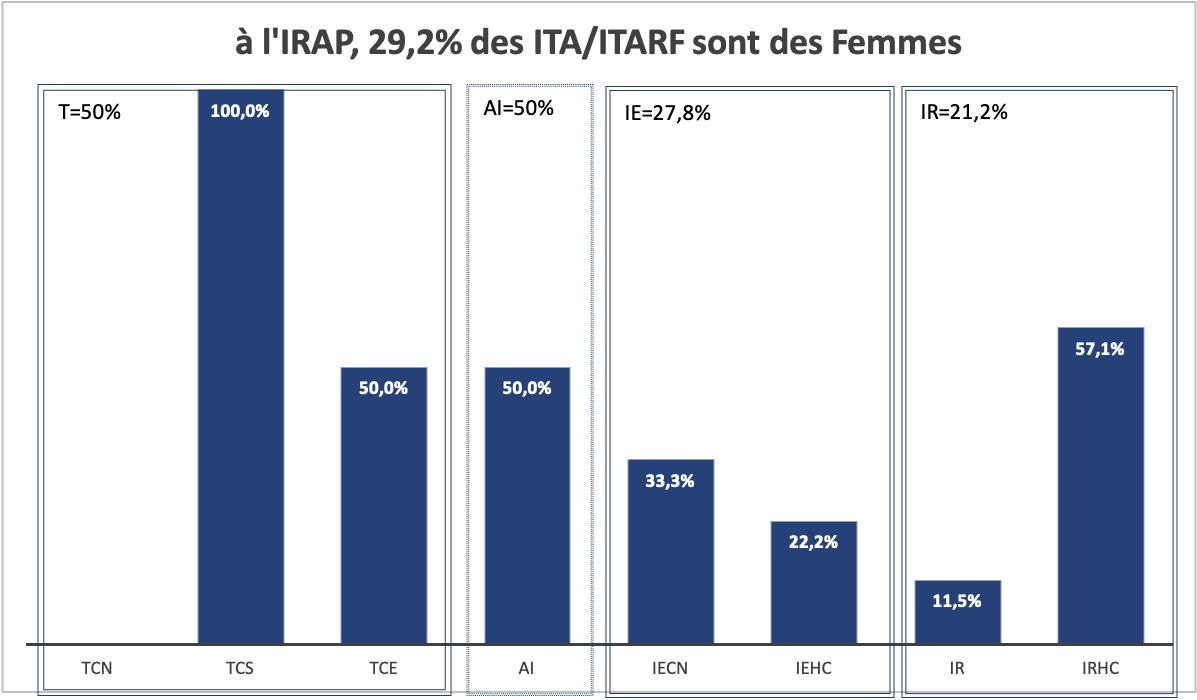

Toutes BAP confondues, on compte 50% de femmes chez les T, 50% chez les AI, 27,8 % chez les IE et 21,2 % chez les IR. L’effet « plafond de verre » est peut-être plus visible chez les IT que chez les chercheurs.

À l’IRAP, 57,1% des IRHC sont des femmes, ce qui représente une exception sur les chiffres de l’INSU (25,6%) et du CNRS (27,5%) sur la proportion de femmes dans ce grade. A contrario, la proportion de femmes IEHC à l’IRAP est bien inférieure aux chiffres connus à l’INSU (32,7%) et au CNRS (46,5%)

Répartition Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et assimilés

À l’IRAP les chercheuses titulaires représentent :

- 18,5% des scientifiques permanents du laboratoire

- 20,4% des scientifiques rangA du laboratoire

- 16,6% des scientifiques rangB du laboratoire

Habilitation à diriger des recherches (HDR)

- 61,9% des chercheuses ont soutenu leur HDR (69,4% pour les hommes)

- 15,9% des HDRs du laboratoire ont été défendues par des femmes

Quelques éléments de comparaison

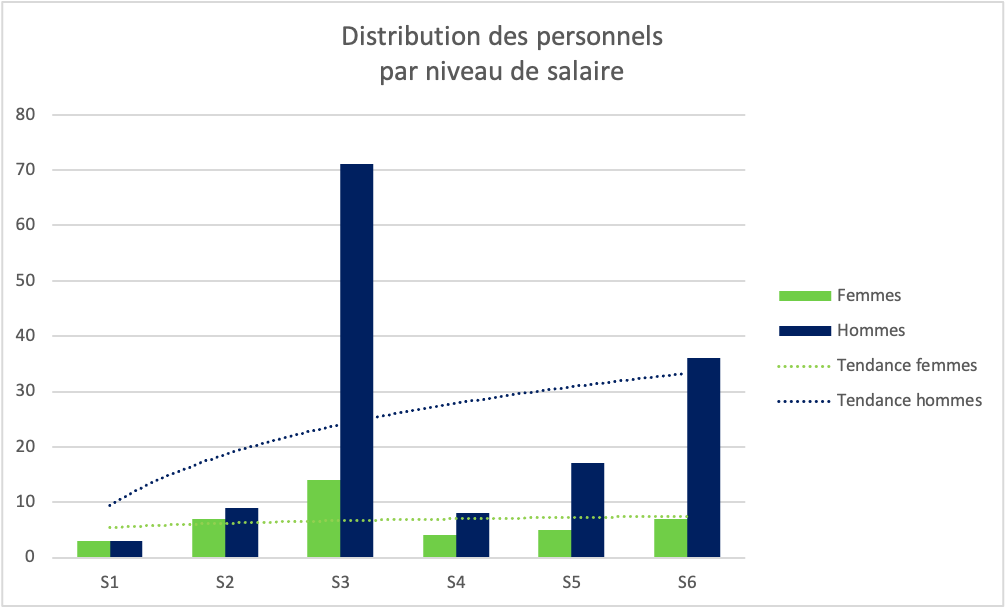

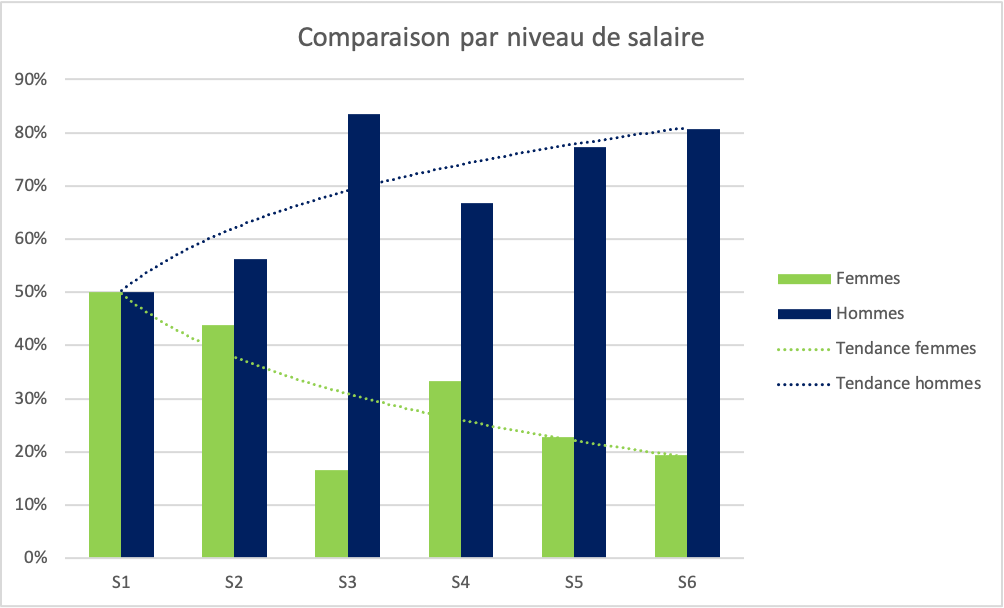

Les salaires

Les niveaux de salaire ont été divisés en 6 groupes (à partir de l’indice moyen de chaque corps/grade) de la façon suivante :

| Corps/Grade | |

| S1 | AJT, TCN, TCS, TCE |

| S2 | AI, IECN |

| S3 | IEHC, IR, CRCN, MC, PRAGCN, ASTA, PHYSA |

| S4 | IRHC, CRHC, MCHC |

| S5 | DR2, PU2, AST2, PHYS2 |

| S6 | DR1, DRCE, PU1, PUCE, AST1, ASTCE, Émérites |

Par corps/grade

70% des femmes titulaires ont plus de 45 ans

45% des chercheuses ou enseignantes chercheuses ont moins de 45 ans.

94% des femmes ITA/ITARFs ont plus de 45 ans, 56% ont plus de 55 ans.

Chez les titulaires, quel que soit la génération, la domination masculine est importante, surtout dans les corps des scientifiques.

La faiblesse de recrutement d’ITA/ITARFs depuis ces dix dernières années met en exergue le déficit de recrutement de personnels féminins. Ce qui n’était, semble-t-il, pas le cas il y a 25 ans.

Un monde de verre

Quid de la fameuse métaphore de plafond de verre à l’IRAP ?

La question des carrières de nos personnels féminins scientifiques ou ITA est-elle un sujet ? Au vu des graphiques ci-dessus, nous percevons que la tendance n’est pas favorable aux femmes. Ainsi, par exemple, le pourcentage de femmes dans les catégories élevées (rang A pour les scientifiques, IR pour les IT) est faible. La situation des ITA/ITARF femmes semble même plus critique que chez les chercheuses et enseignantes-chercheuses.

Indices/indicateurs pour les personnels titulaires

Pour tenter de chiffrer ce ressenti, nous proposons d’utiliser 2 indices : l’indice de plafond de verre (GCI) et l’indice d’avantage masculin (IAM)

L’indice de plafond de verre (GCI – Glass Ceiling Index) est un indice relatif comparant, par niveau, la proportion de femmes avec la proportion de femmes occupant des postes supérieurs.

Dans le milieu universitaire, les postes de niveau supérieur sont l’équivalent de professeurs titulaires (rang A : PU, DR, AST et pour le calcul IT/BIATSS, les IRHC et IR1).

La formule : ( Nb (F ou H)/ totaux) /( Nb (F ou H) rangA/ Nb (F ou H) totaux rangA)

| Indice de plafond de verre | IRAP |

| Chercheurs/Ens. Cher./CNAP | 0,91 |

| ITA/BIATSS | 1,38 |

- GCI = 1 : indique qu’il n’y a pas de différence entre les femmes et les hommes quant à la chance d’être promu.

- CGI < 1 : signifie que les femmes sont plus représentées au grade A que dans le milieu universitaire en général (grades A, B et C).

- GCI > 1 indique que, proportionnellement à leur représentation dans le personnel universitaire en général (soit, tous grades confondus), elles sont moins représentées dans les grades supérieurs.

L’indice d’avantage masculin (IAM) est défini comme le ratio entre la proportion de rang A hommes parmi les chercheurs/enseignants-chercheurs hommes et la proportion de rang A femmes parmi les chercheuses/enseignantes-chercheuses.

La formule : (effectif RangA Hommes/effectif total hommes)/(Effectif RangA femmes/effectif total femmes)

| Indice d’avantage masculin | IRAP |

| Chercheurs/Ens. Cher./CNAP | 0,89 |

| ITA/BIATSS | 1,53 |

- Un indice d’avantage masculin supérieur à 1 signifie que la proportion relative d’hommes promus rang A est supérieure à celle des femmes

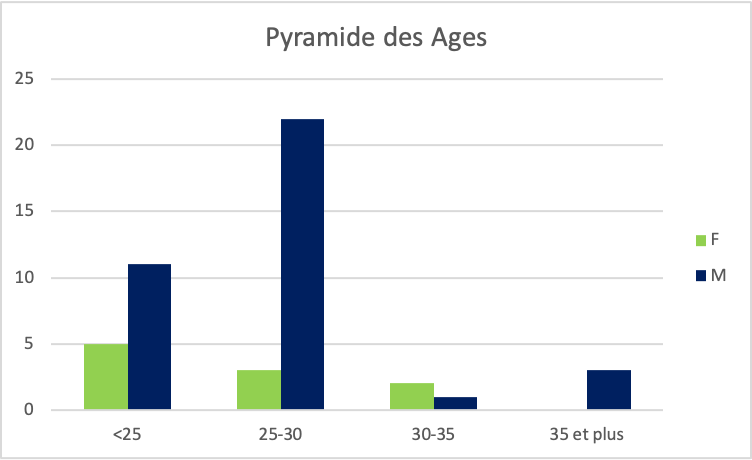

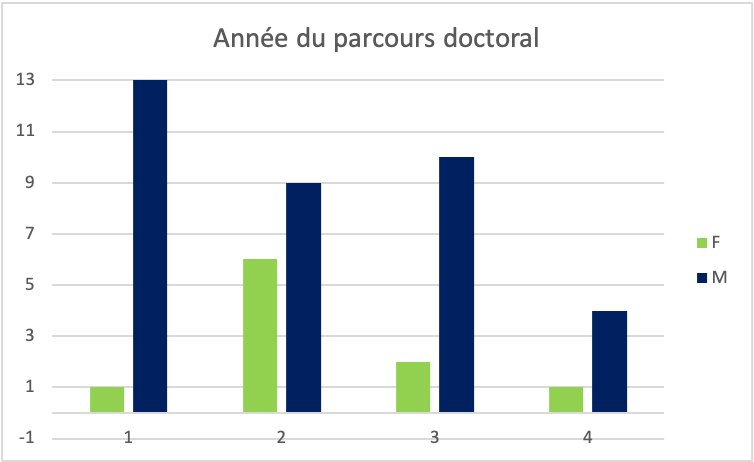

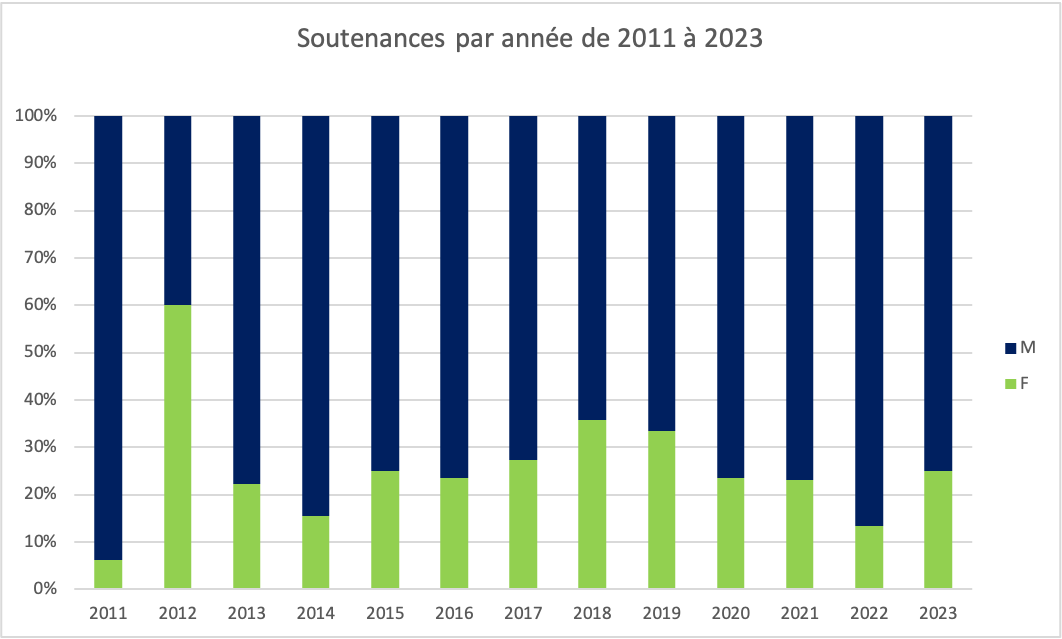

Doctorants et Doctorantes (2022-2023)

À l’IRAP, nous accueillons 37 doctorants et 10 doctorantes (soit 21%). Sur la période 2011-2023, la proportion de femmes parmi les doctorant·es représente 25%.

Peut-on mettre en regard ce pourcentage de doctorantes avec le vivier d’étudiantes en master ? Sans doute. Il semblerait que nous soyons dans le même ordre de grandeur entre 20 et 25%.

Éléments bruts

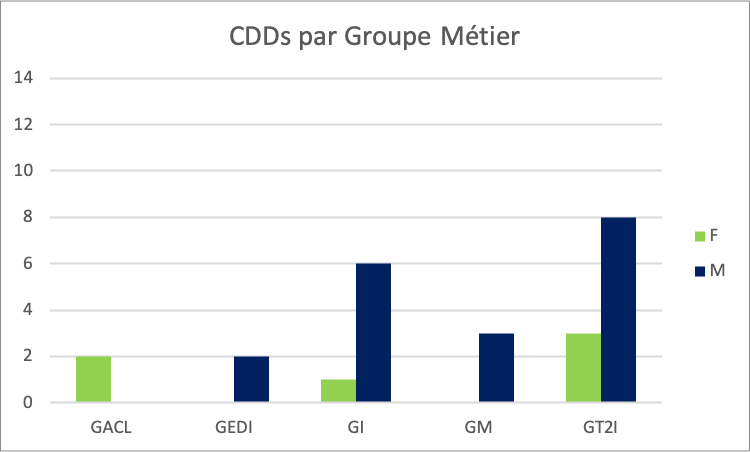

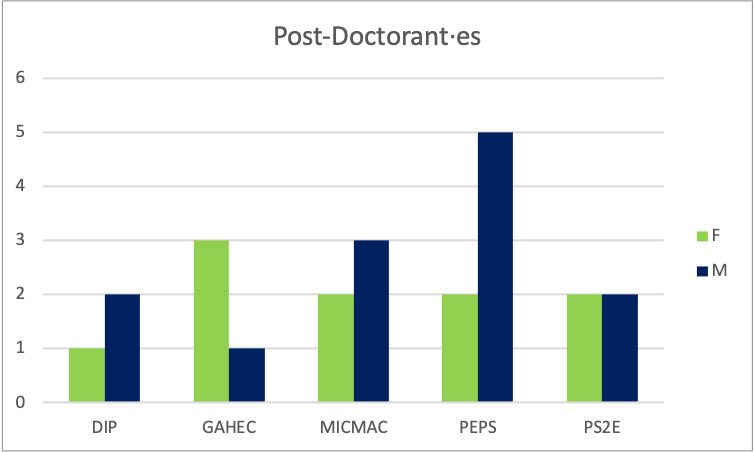

Personnels Contractuels (Post-Docs/CDD)

À l’IRAP, il y a 24 post-doctorants, et 26 ITAs en CDD. Quelques chiffres :

- 27% des ITA CDD sont des femmes (23% des IE, 33% des IR)

- 42% des post-doctorant·es sont des femmes

- Une forte majorité des CDDs (67%) ont moins de 35 ans, dont 70% pour les femmes.

- Les CDDs féminins sont recrutées majoritairement en informatique (15,4% des recrutements), en instrumentation (3,8%) et sur des missions d’administration et de pilotage (7,7%).

Suivant les métiers, leur répartition varie sur la même tendance que pour les femmes titulaires :

- 100% des CDDS en BAP-J sont des femmes (80% pour les permanentes)

- 31% des CDDs en BAP-E sont des femmes (28,6% pour les permanentes)

- et 9% des CDDs en en BAP-C sont des femmes (10,8% pour les permanentes)

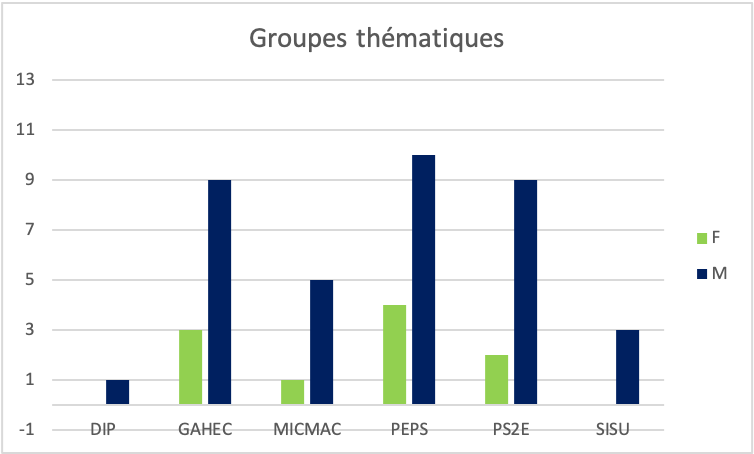

Les groupes thématiques veillent à recruter des post-doctorantes.

La parité n’est toutefois pas atteinte.

La visibilité des femmes comme levier d’égalité

ou quand il est question de « Représentativité et Responsabilités »

La Stratégie du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les hommes présente les buts et priorités de l’Organisation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2018-2023. Assurer une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique est un des 6 domaines d’actions prioritaires.

Ainsi, prenons le temps de nous interroger sur l’accès égal aux responsabilités et prises de décisions dans notre laboratoire et nos organes de pilotage.

L’amélioration des carrières féminines passe par une politique volontaire d’égalité professionnelle voire d’équité, en suivant plusieurs axes dont entre autres : suivre attentivement les retours d’interruption de carrières, faciliter le passage de l’HDR, accroître la visibilité des recherches réalisées par nos scientifiques, augmenter les prises de responsabilités, et soutenir les dossiers de candidature aux avancements de carrière (promotions, concours, …).

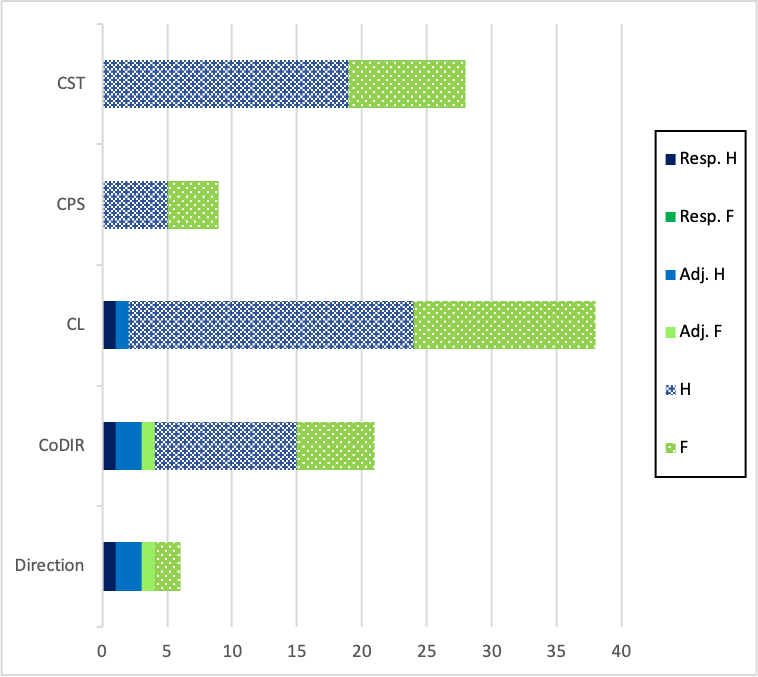

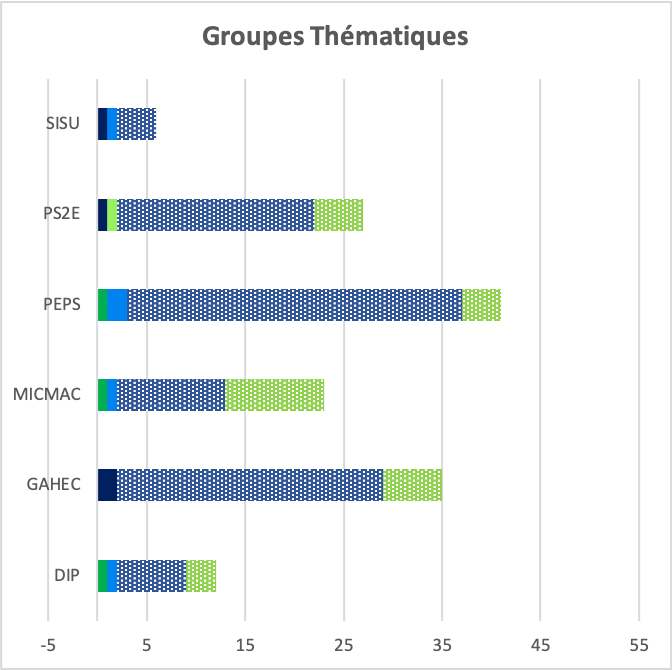

Représentativité et responsabilités

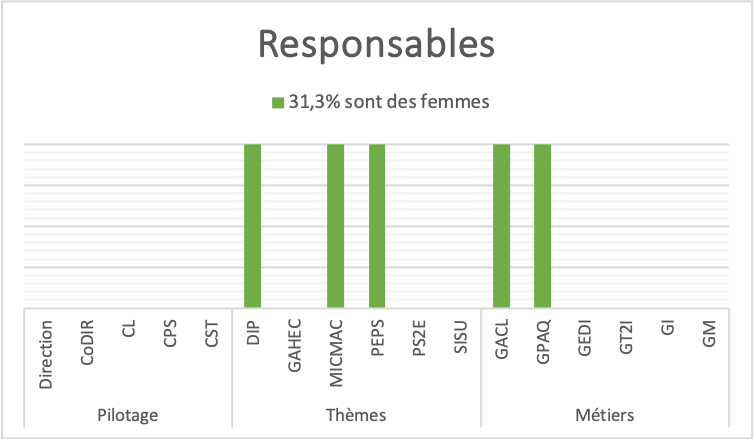

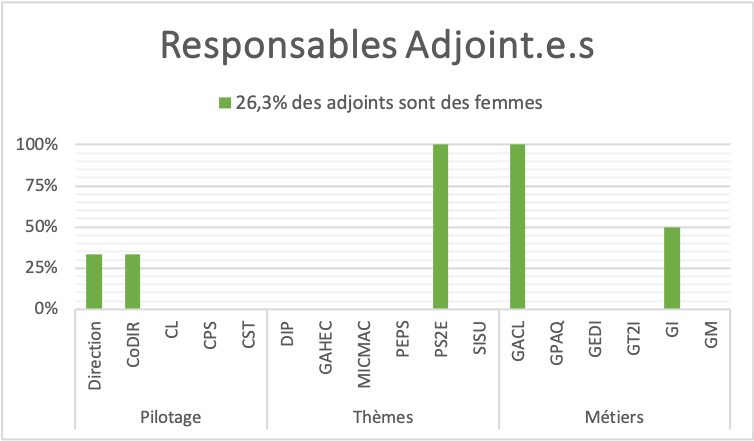

À l’IRAP, peu de femmes ont des responsabilités managériales dans les secteurs majoritairement masculins. Remarquons qu’un groupe métier (Mécanique) est piloté par la seule ingénieure du groupe, le groupe Instrumentation admet une ingénieure dans ses responsables adjoint·es.

Cartographie genrée dans les Conseils

Part des responsabilités occupées par des femmes

À l’IRAP, peu de femmes ont des responsabilités managériales dans les secteurs majoritairement masculins.

Ainsi, nous observons que les conseils sont présidés par des hommes.

Dans les groupes thématiques, on remarque un certain équilibre, les scientifiques féminines sont choisies par leur pairs pour prendre des responsabilités. Certains groupes n’ont pas de représentante féminine, mais il faut reconnaître qu’il existe une réelle alternance depuis leur création (par exemple le GAHEC). Le SISU n’a pas de membre féminin dans son groupe.

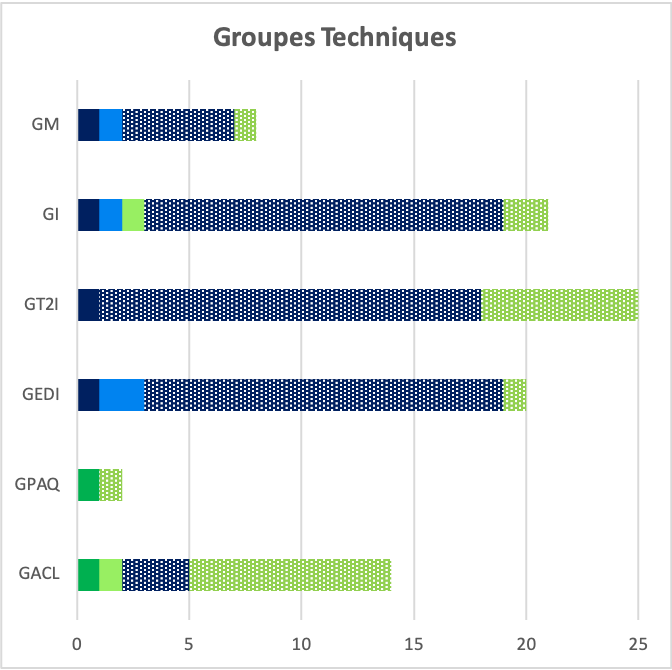

Dans les groupes techniques, sans surprise, les responsables sont du genre majoritaire de chaque groupe. Les groupes liés à l’administration au pilotage sont féminins (79%), les groupes techniques en instrumentation sont masculins (GEDI : 95%, GI : 86% et GM : 88%), même l’informatique est dominée par les hommes (72%). Pourtant, dans chacun de ces groupes, le vivier féminin est en mesure de proposer des ingénieures capables d’assumer les responsabilités. Peut-on parler de l’effet boys’ club ? c’est une question à débattre.

Promotions

Ce sujet doit être exploré, mais aucune donnée complète (propositions dans les campagnes, critères de sélection, vivier de candidats et candidates potentielles, candidatures effectives, et réussites) n’est disponible pour analyse.

Visibilité des femmes enseignantes (Master)

Il reste beaucoup à faire pour équilibrer la présence des femmes dans nos domaines scientifiques habituellement considérés comme réservés aux hommes.

Il ne suffit pas d’embaucher, faut-il encore soutenir les candidatures féminines pour nos métiers de la recherche. Plusieurs études s’accordent à dire qu’il faut donner envie aux femmes et aux filles de s’engager dans des filières scientifiques dont celles de la physique, leur permettre d’acquérir une expérience concrète pendant leurs études et les encourager en leur faisant découvrir la réussite exemplaire de femmes exerçant ces métiers.

Une piste pour y parvenir est de mettre les élèves au contact d’enseignantes MC, PU ou Astronome, véritables modèles féminins auxquels les jeunes filles peuvent s’identifier. La visibilité de ces femmes scientifiques est décisive pour l’orientation des étudiantes, et leur présence comme enseignantes dans les enseignements du MASTER est indispensable.

À l’IRAP, nos chercheuses contribuent aux enseignements du MASTER ASEP ou TSI. Voici quelques chiffres pour l’année 2022-2023.

| Part des femmes | ||||||

|

Astrophysique, sciences de l’espace, planétologie |

Astrophysique, Sciences de l’Espace, Planétologie |

Techniques Spatiales et Instrumentation |

||||

| Étudiantes | 25% | 6/24 | 36% | 9/25 | 22% | 4/18 |

| Enseignantes | 22% | 6/24 | 25% | 8/28 | 13% | 2/18 |

| Heures enseignées | 18,5% | /580h | 28,8% | /367h | 13% | /436h |

| Responsable d’UE | 1 UE /21 | 6 UE /20 | 1 UE /16 | |||

| Responsable du parcours | 1 | |||||

Les étudiantes représentent à peine ¼ des effectifs, ⅓ pour la filière TSI. Les enseignantes ne dépassent pas le ¼ de l’effectif, une seule femme est co-responsable d’un parcours.

Pour les enseignantes, nous avons retenu 2 critères de mesures supplémentaires : le nombre d’heures enseignées et la prise de responsabilité d’UE ou d’un parcours.