SPIRou décrypte les sursauts d’une protoétoile

Une équipe de recherche de l’IRAP (CNRS Terre & Univers, Université de Toulouse III & CNES) vient de décrypter l’origine des sursauts lumineux périodiques de la protoétoile V347 Aurigae dans la constellation du Cocher (Auriga), attribués à la présence d’un compagnon naine brune. Pour obtenir ce résultat, ils ont utilisé l’instrument SPIRou équipant le télescope Canada-France-Hawaii, au sommet du volcan Maunakea de la grande île d’Hawaii.

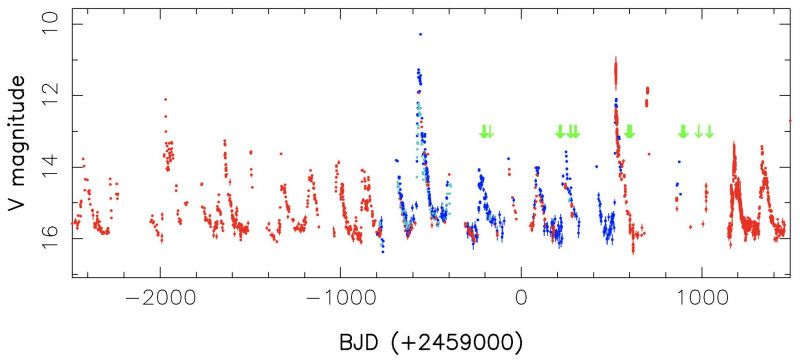

V347 Aurigae est une protoétoile âgée de seulement quelques centaines de milliers d’années, soit un bébé d’à peine quelques jours si l’on ramène la durée de vie d’un tel astre à celle de la vie humaine. Située dans la constellation du Cocher (Auriga), V347 Aur est visible dans le ciel d’hiver vers la période de Noël. Depuis quelques années, cette protoétoile attire l’attention des astronomes pour ses éclats lumineux réguliers, à la manière d’un phare ou d’une guirlande de Noël, pouvant la rendre temporairement jusqu’à 100 fois plus brillante.

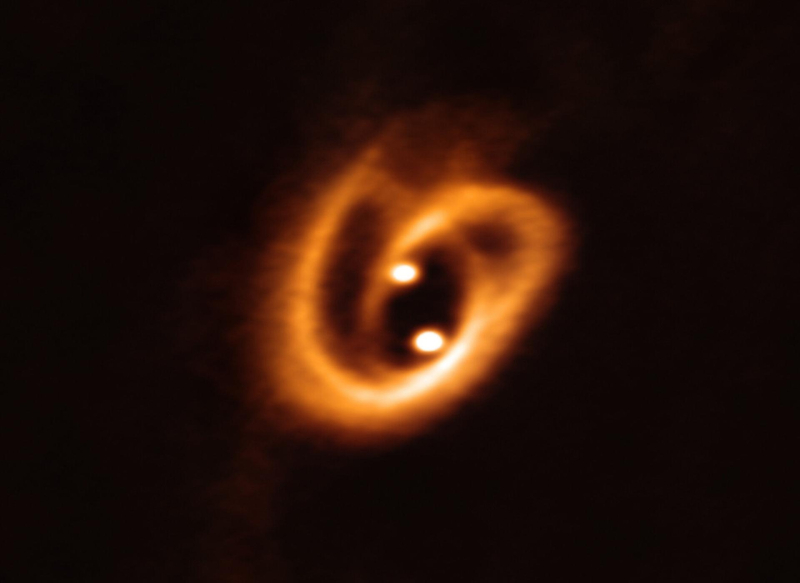

En observant cet objet pendant plus de 3 ans avec SPIRou, le chasseur d’exoplanètes assemblé à l’Irap et installé au télescope Canada-France-Hawaii, une équipe de chercheurs a pu montrer que ces sursauts lumineux sont dûs à la présence d’un jeune compagnon 10 fois moins massif, une naine brune d’environ 30 masses de Jupiter, en orbite autour de V347 Aur. Cette naine brune décrit une ellipse autour de V347 Aur, conduisant les deux corps à se rapprocher puis s’éloigner l’un de l’autre tous les 155 jours, déclenchant au passage des instabilités dans le disque de matière qui enveloppe et alimente le système binaire naissant.

Lors de ces épisodes, la matière du disque, déstabilisée, chute sur V347 Aur qui devient alors temporairement jusqu’à 100 fois plus lumineuse. SPIRou est également un spectropolarimètre qui peut cartographier le champ magnétique des étoiles via des techniques tomographiques inspirées de l’imagerie médicale. L’équipe a ainsi pu reconstruire le champ magnétique de V347 Aur et son évolution temporelle, et montrer qu’il fluctue lui aussi tous les 155 jours, suggérant un cycle magnétique de nature comparable au cycle dynamo bien connu du Soleil, mais beaucoup plus rapide et provoqué par le mouvement orbital de V347 Aur, d’où le nom de ‘dynamo pulsée’ proposé pour ce mécanisme original.

Ce résultat illustre à merveille les capacités de SPIRou pour décrypter les mécanismes physiques complexes opérant lors de la naissance des étoiles et des planètes, et pour l’étude détaillée desquels il a été conçu.

Laboratoires CNRS impliqués

- Institut de Recherche en Astrophysique et planétologie (IRAP – OMP)Tutelles : CNRS / CNES / Univ.Toulouse III Paul Sabatier

- Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble (IPAG – OSUG)Tutelles : CNRS / UGA

Ressource complémentaire

- Publication scientifique : J -F Donati, P I Cristofari, A Carmona, K Grankin, SPIRou monitoring of the protostar V347 Aur: binarity, magnetic fields, pulsed dynamo, and accretion, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 534, Issue 1, October 2024, Pages 231–250

Contact IRAP

- Jean-François Donati, jean-francois.donati@irap.omp.eu