Derniers mois pour la mission Cluster, après 24 ans de succès dans l’espace

Après 24 ans d’opérations dans l’espace, au cours desquelles ils ont fortement fait avancer notre compréhension de la dynamique de la magnétosphère terrestre et de son interaction avec le vent solaire, le premier des quatre satellites de la mission Cluster se prépare pour une rentrée contrôlée dans l’atmosphère terrestre.

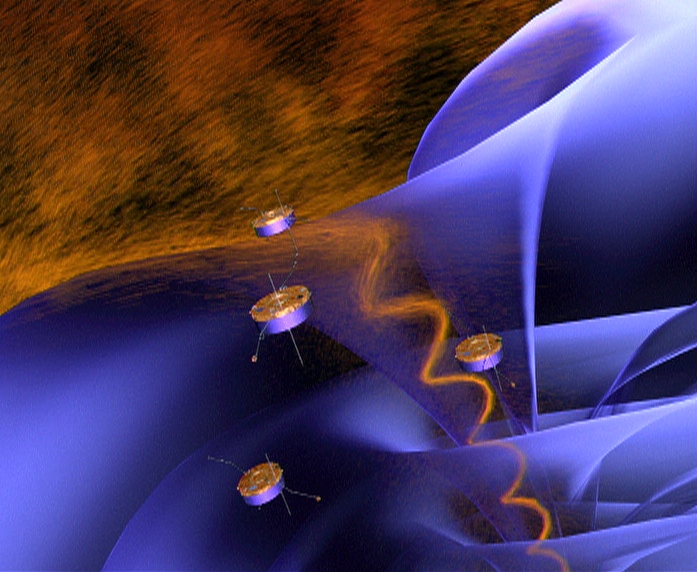

La mission Cluster, préparée par l’ESA en coopération avec la NASA, a été lancée en 2000. Son objectif scientifique est l’étude de la magnétosphère terrestre, de son interaction avec le vent solaire, et des processus physiques qui interviennent dans les différentes populations de plasma piégées dans la magnétosphère: sources de ces populations, mécanismes d’accélération des particules, circulation de plasma, instabilités, processus de dissipation d’énergie, pertes de plasma, orages géomagnétiques… Afin de procéder à une étude en 3D, elle comporte quatre satellites identiques en configuration tétraédrique sur des orbites excentriques, équipés chacun de 11 instruments.

Vue d’artiste de la traversée du cornet polaire de la magnétosphère terrestre par les quatre satellites de la mission Cluster. © ESA

La mission Cluster, lancée en 2000, est un très grand succès. Les objectifs scientifiques initiaux ont été largement dépassés. La grande qualité des données acquises, ainsi que le toujours bon fonctionnement des satellites et des principaux instruments embarqués ont permis, par étapes successives, l’extension de la mission bien au-delà de la mission nominale prévue initialement, qui était sur une durée de deux ans. La mission Cluster, toujours opérationnelle, a pu ainsi étudier la magnétosphère terrestre et sa dynamique en couvrant deux cycles solaires complets. La moisson des données haute résolution acquises est disponible, en accès libre, au sein du Cluster Science Archive.

La contribution de l’IRAP à la mission Cluster

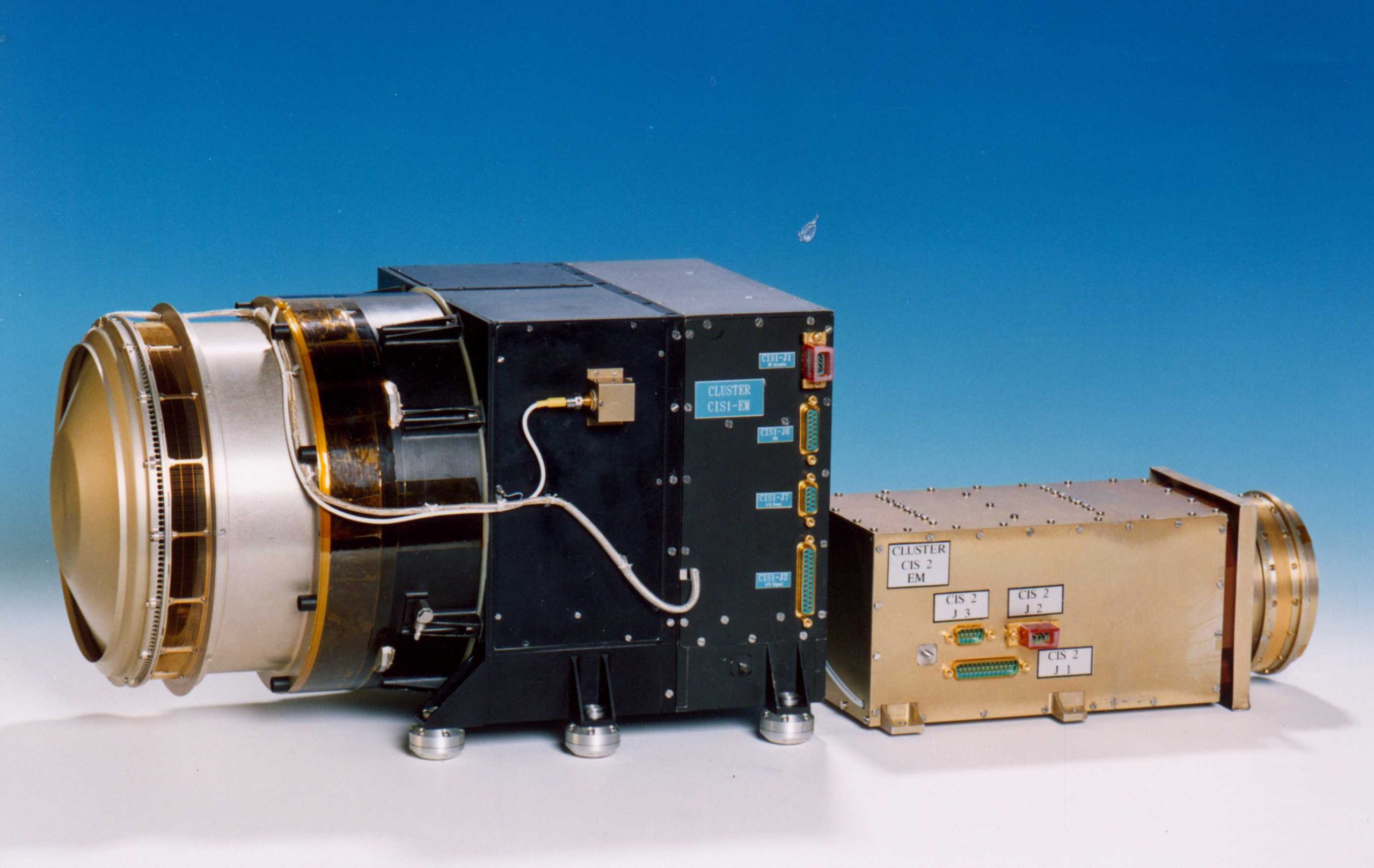

Parmi les 11 instruments à bord de chacun des quatre satellites figure l’expérience CIS (Cluster Ion Spectrometry): deux spectromètres d’ions (CODIF et HIA) embarqués sur chacun des satellites. L’expérience CIS, préparée par un consortium international de laboratoires sous la responsabilité principale de l’IRAP, mesure la composition et les fonctions de distribution des ions. Elle constitue un des fers de lance de la mission, comme en témoigne le très grand nombre (>1300) des publications scientifiques utilisant ses données, dont certaines dans des revues prestigieuses comme les revues Nature et Science.

Les deux spectromètres d’ions, CODIF (à gauche) et HIA (à droite) de l’expérience CIS, à bord de chacun des quatre satellites de la mission Cluster.

La phase finale de la mission Cluster

Suite à l’évolution naturelle des orbites, et en particulier aux perturbations dues à l’attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune, la décroissance de l’altitude du périgée devient inévitable. Le premier satellite (satellite N° 2, nommé aussi «Salsa») doit ainsi rentrer dans l’atmosphère le 8 Septembre 2024. C’est une rentrée contrôlée, grâce à des manouvres orbitales exécutées récemment (Janvier 2024) par l’équipe d’opérations spatiales de l’ESA à l’ESOC. L’objectif de ces manoeuvres est de programmer une rentrée atmosphérique au dessus de l’Océan Pacifique Sud, une zone maritime désertique ne présentant pas de risque pour des populations ni pour la navigation. Une campagne d’observation est même prévue, afin d’en profiter pour améliorer les modèles de rentrée atmosphérique, dans un contexte d’«espace durable».

Les trois autres satellites de la mission Cluster suivront avec des rentrées atmosphériques, toujours contrôlées, en 2025 (satellite N° 1) et 2026 (satellites N° 3 et 4).

Ressources complémentaires

- Site Web dédié à la mission Cluster

- Cluster Science Archive

- Communiqué de Presse de l’ESA : « Salsa’s last dance targets reentry over South Pacific«

Contact IRAP

- Iannis Dandouras, iannis.dandouras@irap.omp.eu