Les équations d’Einstein se heurtent aux mystères de l’Univers

Pourquoi l’expansion de notre Univers s’accélère-t-elle ? Vingt-cinq ans après sa découverte, ce phénomène demeure l’un des plus grands mystères scientifiques actuels. Le percer passe par la mise à l’épreuve des lois fondamentales de la physique, dont la relativité générale d’Albert Einstein. Une équipe des universités de Genève (UNIGE) et de Toulouse III – Paul Sabatier a comparé les prédictions du célèbre physicien avec des mesures basées sur les données du programme Dark Energy Survey. Elle a découvert qu’un léger décalage pouvait apparaître, selon les périodes de l’histoire du cosmos auxquelles ces calculs sont effectués. Ces résultats, à lire dans Nature Communications, interrogent la validité des théories d’Einstein pour expliquer les phénomènes à l’œuvre hors du système solaire, à l’échelle de l’Univers.

Selon la théorie d’Albert Einstein, notre Univers se déforme sous l’influence de la matière qui s’y trouve, un peu comme une grande nappe souple. Ces déformations, provoquées par la gravité des corps célestes, sont appelées « puits gravitationnels ». Lorsque la lumière traverse ce cadre constitué d’irrégularités, sa trajectoire est déviée par ces puits, comme sous l’effet d’une lentille de verre. Mais ici, c’est la gravitation et non pas le verre qui courbe la lumière. C’est ce que l’on appelle l’effet de « lentillage gravitationnel ».

L’observation de cet effet livre des informations sur les composants, l’histoire et l’expansion de l’Univers. Sa première mesure, en 1919 lors d’une éclipse de Soleil, a permis de confirmer la théorie d’Einstein, qui prédit une déviation de la lumière deux fois plus grande que celle d’Isaac Newton. Cette différence s’explique par l’ajout d’un nouvel « ingrédient » par Einstein : la déformation du temps, en plus de la déformation de l’espace, pour obtenir la courbure exacte de la lumière.

Théorie vs données

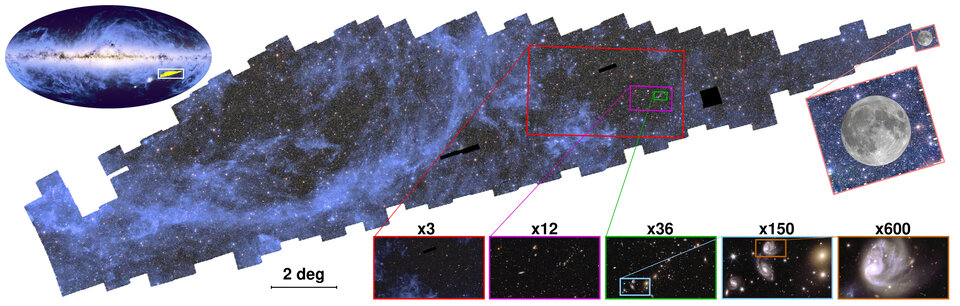

Mais aux confins de l’Univers, ces équations fonctionnent-elles ? C’est la question posée par de nombreux scientifiques qui cherchent à quantifier la densité de matière dans le cosmos et à comprendre l’accélération de son expansion. Grâce à une utilisation inédite des données du Dark Energy Survey – un programme international de relevé de la forme de centaines de millions de galaxies – une équipe des universités de Genève (UNIGE) et de Toulouse III – Paul Sabatier apporte de nouveaux éléments de réponse.

« Jusque-là, les données du Dark Energy Survey étaient utilisées pour mesurer la distribution de la matière dans l’Univers. Dans notre étude, nous les avons utilisées pour mesurer directement la distorsion du temps et de l’espace, et ainsi comparer nos résultats avec les prédictions d’Einstein », explique Camille Bonvin, professeure associée au Département de physique théorique de la Faculté des sciences de l’UNIGE, qui a dirigé ces travaux.

Un léger décalage

Les données du Dark Energy Survey permettent de regarder très loin dans l’espace, et donc très loin dans le passé. L’équipe francosuisse a ainsi pu effectuer des analyses sur 100 millions de galaxies, à quatre moments différents de l’histoire de l’Univers: il y a 3,5, 5, 6 et 7 milliards d’années. Ces mesures ont permis de savoir comment les puits gravitationnels croissaient au cours du temps, sur une période qui couvre plus de la moitié de l’histoire du cosmos.

« Nous avons découvert que très loin dans le passé, il y a 6 et 7 milliards d’années, la profondeur des puits est complètement compatible avec les prédictions d’Einstein. En revanche, dans la période plus proche d’aujourd’hui, il y a 3,5 et 5 milliards d’années, ils sont un peu moins profonds que prédit par Einstein », révèle Isaac Tutusaus, astronome adjoint à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP/OMP) de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, premier auteur de l’étude.

C’est aussi dans cette même période « proche » d’aujourd’hui que l’expansion de l’Univers s’est mise à s’accélérer. Il est donc possible que la réponse à ces deux étranges phénomènes – l’accélération de l’Univers et la croissance plus lente des puits gravitationnels – soit la même : la gravitation pourrait répondre, à grande échelle, à des lois physiques différentes de celles d’Einstein.

De quoi invalider Einstein ?

« Nos résultats montrent que les prédictions d’Einstein ont une incompatibilité de 3 sigma avec les mesures. Dans le langage de la physique, un tel seuil d’incompatibilité éveille notre intérêt et appelle des investigations supplémentaires. Mais cette incompatibilité n’est pas assez grande, à ce stade, pour réfuter la théorie d’Einstein. Pour cela, il faudrait atteindre un seuil de 5 sigma. Il est donc essentiel d’avoir plus de mesures, plus précises, pour confirmer ou infirmer ces premiers résultats, et savoir si cette théorie reste valide dans notre univers, à très grande distance », souligne Nastassia Grimm, postdoctorante au département de physique théorique de la Faculté des sciences de l’UNIGE, co-auteure de l’étude.

L’équipe prépare l’analyse des nouvelles données du télescope spatial Euclid, lancé il y a un an. Euclid observant l’Univers depuis l’espace, ses mesures de lentillages gravitationnels sont beaucoup plus précises. De plus, Euclid va observer un nombre phénoménal de galaxies : autour d’un milliard et demi sont attendues après six ans d’observation. Ceci permettra de mieux mesurer les distorsions spatio-temporelles, de remonter encore plus loin dans le temps, et de mettre davantage à l’épreuve les équations d’Einstein.

Ressources complémentaires

- Publication scientifique : « Measurement of the Weyl potential evolution from the first three years of dark energy survey data« , Isaac Tutusaus, Camille Bonvin, Nastassia Grimm, Nature Communications, novembre 2024

- Communiqué de Presse de l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier

- Revue de Presse :

Contact IRAP

- Isaac Tutusaus, isaac.tutusaus@irap.omp.eu