Quand les étoiles font grise mine : l’astronomie face à son bilan carbone

L’accord de Paris (1) fixe un objectif ambitieux de neutralité carbone (2) d’ici 2050 pour lutter contre le réchauffement climatique. Tous les secteurs sont concernés, y compris la recherche astronomique. Une équipe de recherche vient de réaliser une étude inédite sur l’évolution de l’empreinte carbone des observatoires et missions spatiales astronomiques. Les résultats, publiés dans Nature Astronomy, révèlent une tendance préoccupante qui appelle à repenser en profondeur les pratiques de recherche dans ce domaine.

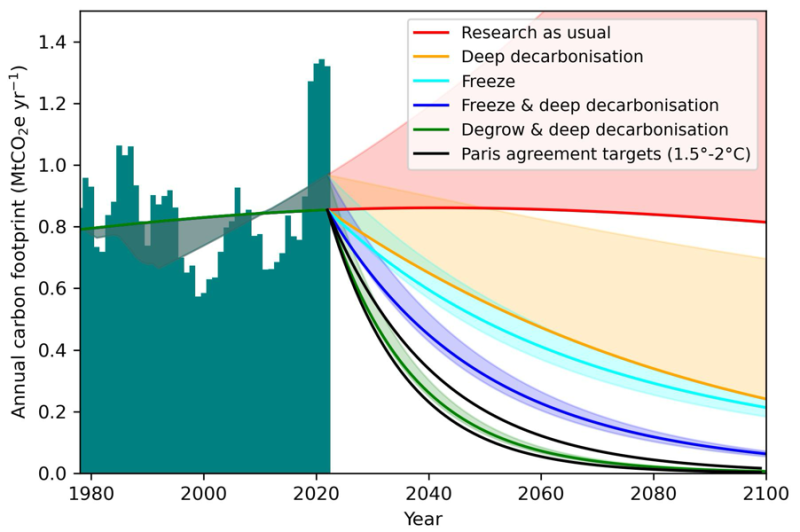

Pour mener cette étude, des scientifiques du CNRS Terre & Univers ont dressé un inventaire exhaustif de 1211 infrastructures astronomiques notables depuis 1945. Ils ont ensuite modélisé le profil des émissions annuelles de gaz à effet de serre pour chacune d’entre elles, en se basant sur des critères tels que le coût, la taille ou le poids, tout en tenant compte de l’évolution de l’intensité carbone de l’économie. Cette approche novatrice a permis de dresser un tableau complet de l’évolution de l’empreinte carbone de la recherche astronomique sur plusieurs décennies.

Les résultats sont sans appel : les émissions suivent une tendance croissante, largement dominée par les missions spatiales. L’extrapolation de ces tendances montre une trajectoire incompatible avec les objectifs de l’accord de Paris, même en cas de décarbonation accélérée. Seule une combinaison de décarbonation profonde et de limitation, voire de réduction, du nombre de moyens d’observation permettrait d’atteindre la neutralité carbone visée. Cette étude soulève des questions fondamentales sur l’avenir de la recherche en astronomie et astrophysique. Elle invite la communauté scientifique à une réflexion approfondie sur ses pratiques et à envisager des changements majeurs pour assurer une trajectoire soutenable, sans pour autant compromettre les avancées scientifiques cruciales dans ce domaine.

Notes

- Accord de Paris : traité international sur le changement climatique, adopté en 2015, visant à limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2°C, de préférence à 1,5°C, par rapport au niveau préindustriel

- Neutralité carbone : état d’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption par les puits de carbone.

Laboratoire CNRS impliqué

- Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP – OMP) – Tutelles : CNRS / CNES / Université Toulouse III – Paul Sabatier

Ressources complémentaires

- Publications scientifiques :

- Knödlseder, J. et al. Scenarios of future annual carbon footprints of astronomical research infrastructures. Nat. Astron. (2024). DOI : 10.1038/s41550-024-02346-0

- Knödlseder, J., The carbon footprint of astronomical observatories, https://arxiv.org/abs/2409.04054

- Revue de Presse :

- Spatial : « L’astronomie doit décroître face à l’urgence climatique » (La Tribune)

- L’astronomie face à une empreinte carbone croissante (France Culture)

- « Il n’y a pas de recherche en astronomie sur une planète morte » : l’observation de l’univers à l’épreuve du réchauffement climatique (France 3)

- Recherche astronomique. « Il faut une décroissance du nombre de satellites dans l’espace (ToulEco)

Contacts IRAP

- Jürgen Knödlseder, jurgen.knodlseder@irap.omp.eu

- Mickael Coriat, mickael.coriat@irap.omp.eu

- Philippe Garnier, philippe.garnier@irap.omp.eu

- Annie Hugues, annie.hugues@irap.omp.eu