BepiColombo redécouvre les électrons de Mercure, 50 ans après Mariner 10

Un bond technologique vers Mercure : BepiColombo dévoile la dynamique des électrons dans la magnétosphère de la planète la plus proche du Soleil.

Mercure, la plus petite planète du système solaire, est un monde encore largement mystérieux. Sa proximité avec le Soleil entraîne des interactions complexes entre son champ magnétique, son exosphère très fine et le vent solaire. Ces phénomènes créent une magnétosphère extrêmement petite, si petite qu’elle pourrait tenir entièrement à l’intérieur de celle de la Terre, et pour laquelle le rôle et la dynamique des électrons restent à préciser. La mission BepiColombo, lancée pour lever le voile sur ces mystères, arrive au bon moment, 50 ans après les dernières observations de ces populations par Mariner 10 (1) .

BepiColombo (2) , en route vers Mercure où elle entrera en orbite fin 2025, est équipée d’une instrumentation plasma de pointe. Ces instruments permettent d’étudier les propriétés des particules chargées dans la magnétosphère de Mercure, notamment les populations d’électrons thermiques et suprathermiques. Une équipe impliquant des chercheurs CNRS Terre & Univers a analysé les données recueillies lors des trois premiers survols de Mercure en octobre 2021, juin 2022 et juin 2023 par les analyseurs d’électrons MEA (3) embarqués sur le satellite japonais Mio.

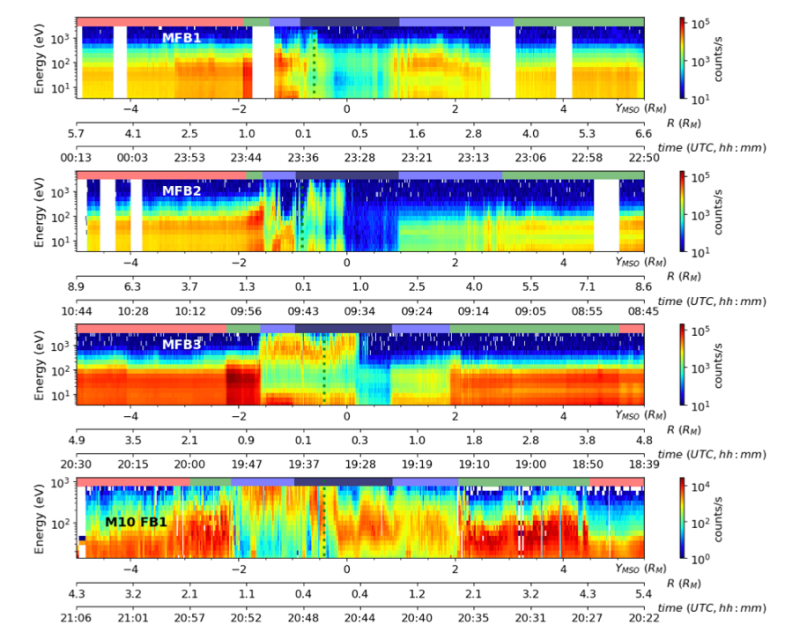

Les spectrogrammes énergie-distance des taux de comptage d’électrons observés par MEA révèlent la dynamique et la variabilité des interactions entre le vent solaire et la magnétosphère de Mercure. Lors du premier survol, la magnétosphère était comprimée ; au second survol, elle était proche de son état moyen ; et au troisième survol, elle était de nouveau fortement comprimée. Les densités et températures électroniques mesurées par MEA varient entre 10 et 30 cm−3 et au-dessus de quelques centaines d’eV (4) lors de l’entrée dans la magnétosphère côté nuit, et entre 1 et 100 cm−3 et bien en dessous de 100 eV avant la sortie de la magnétosphère côté jour. Ces densités sont 4 à 10 fois supérieures à celles enregistrées en 1974 par Mariner 10, grâce à la sensibilité accrue et à la couverture en énergie de MEA.

Ces nouvelles données offrent une vision inédite des interactions dans la magnétosphère de Mercure et permettent de mieux comprendre la dynamique des électrons. Elles ouvrent de nouvelles perspectives pour l’étude des environnements planétaires similaires, posant les bases pour de futures recherches sur les processus magnétiques et électrodynamiques dans notre système solaire et au-delà.

Notes

- Mariner 10, lancée par la NASA en 1973, a été la première mission spatiale à effectuer des survols de Mercure.

- BepiColombo est une mission conjointe de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA), visant à explorer Mercure.

- MEA (Mercury Electron Analyzers) sont des instruments fournis par l’IRAP. Embarqués à bord du satellite japonais Mio, ils sont utilisés pour mesurer les populations d’électrons dans la magnétosphère de Mercure.

- Électronvolt, l’unité de mesure de l’énergie des électrons couramment utilisée en physique des particules.

Laboratoires CNRS impliqués

- Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP – OMP) – Tutelles : CNRS / Université Toulouse III Paul Sabatier / CNES

Ressources complémentaires

- Publication scientifique : Rojo, André, et al., Structure and dynamics of the Hermean magnetosphere revealed by electron observations from the Mercury electron analyzer after the first three Mercury flybys of BepiColombo, Astronomy & Astrophysics, https://doi.org/10.1051/0004-6361/202449450

- Communiqué de Presse du CNRS : BepiColombo redécouvre les électrons de Mercure, 50 ans après Mariner 10

Contacts IRAP

- Nicolas ANDRE, IRAP et ISAE/SUPAERO, nicolas.andre@irap.omp.eu et nicolas.andre@isae-supaero.fr

- Mathias ROJO, IRAP, mathias.rojo@irap.omp.eu