Le rayonnement des étoiles massives sculpte les systèmes planétaires

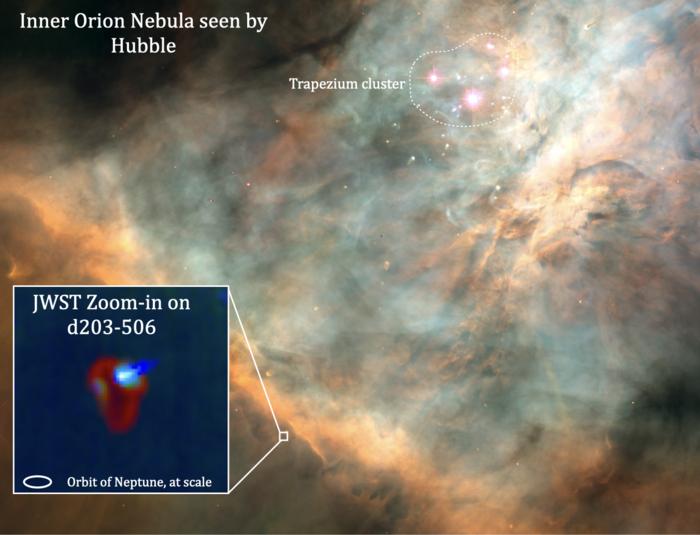

Comment se forme un système planétaire tel que le système solaire ? Pour le comprendre, des scientifiques du CNRS au sein d’une équipe de recherche internationale1 ont étudié une pouponnière d’étoiles, la nébuleuse d’Orion, à l’aide du télescope spatial James Webb2. En observant le système planétaire naissant du nom de « d203-506 », ils ont découvert le rôle crucial des étoiles massives dans la formation de systèmes planétaires naissants3.

Environ 10 fois plus massives que le Soleil, et surtout 100 000 fois plus lumineuses, ces étoiles projettent un rayonnement ultraviolet très puissant sur les planètes alentours. En fonction de la masse de l’étoile au centre du système planétaire, ce rayonnement peut tant favoriser la formation de planètes qu’en détruire d’autres en dissipant leur matière. Dans la nébuleuse d’Orion, les scientifiques ont observé qu’en raison de l’irradiation intense des étoiles massives, le système planétaire « d203-506 » ne pourrait pas former une planète telle que Jupiter.

À paraitre à la une de Science le 1er mars, cette étude révèle avec une précision inédite le rôle déterminant que jouent les étoiles massives dans le sculptage des systèmes planétaires. Elle ouvre ainsi la voie à un nouveau regard sur leur genèse.

Notes

- Les principaux laboratoires français impliqués dans cette étude sont l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (CNES/CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier), l’Institut d’astrophysique spatiale (CNRS/Université Paris-Saclay), le Laboratoire d’Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et Atmosphères (CNRS/Université Cergy Paris/Observatoire de Paris-PSL/Sorbonne Université/), et l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (CNRS/Université Paris Saclay). L’étude fait partie du projet international « PDRs4All ».

- Capable de percer les voiles de poussières, le télescope spatial infrarouge James Webb permet l’observation d’astres lointains tels que la nébuleuse d’Orion à 1400 années-lumière de la Terre.

- C’est-à-dire de moins d’un million d’années.

Ressources complémentaires

- Publication scientifique : A far-ultraviolet–driven photoevaporation flow observed in a protoplanetary disk by O. Berné et al., Science (2024), DOI: 10.1126/science.adh2861

- Communiqué de Presse du CNRS

- Revue de Presse :

- « Spatial : le télescope James Webb révèle le rôle des étoiles massives dans la formation des planètes » (La Tribune)

- « Espace : une découverte toulousaine sur le rôle des étoiles dans la formation des planètes à la une du prestigieux magazine « Science » (La Dépêche)

- Découverte scientifique majeure sur le rôle des étoiles massives dans la naissances des systèmes solaires (France3 Occitanie)

- « Le télescope spatial James Webb révolutionne notre vision du monde » : comment une équipe toulousaine étudie la formation des systèmes planétaires (La Dépêche)

- James Webb éclaire les zones d’ombre de l’astrophysique (CNRS Le Journal)

Contact IRAP

- Olivier Berné, olivier.berne@irap.omp.eu