Quelle transition pour la recherche en astronomie ? Leçons du bilan carbone complet d’un institut.

Les grands moyens d’observations de notre univers seraient la principale source des émissions de gaz à effet de serre de la recherche scientifique en astronomie, selon un bilan carbone complet réalisé à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie.

Le dérèglement climatique semble s’accélérer et ses effets deviennent de plus en plus sensibles et dévastateurs. Contenir le réchauffement planétaire implique une réduction drastique de nos émissions nettes de gaz à effet de serre, de moitié au moins d’ici 2030, et totale d’ici 2050. La dépendance de nos modes de vie aux combustibles fossiles est telle que tous les secteurs d’activité doivent se sentir concernés par la profonde transformation de nos sociétés que cela implique. La recherche scientifique ne fait pas exception, et la connaissance de l’empreinte environnementale de nos activités de recherche est un préalable à cette transition.

La commission environnement de l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse a réalisé un bilan des émissions de gaz à effet de serre de ses activités pour l’année 2019. Publié récemment dans Nature Astronomy, il s’agit du travail le plus complet présenté à ce jour pour une telle structure.

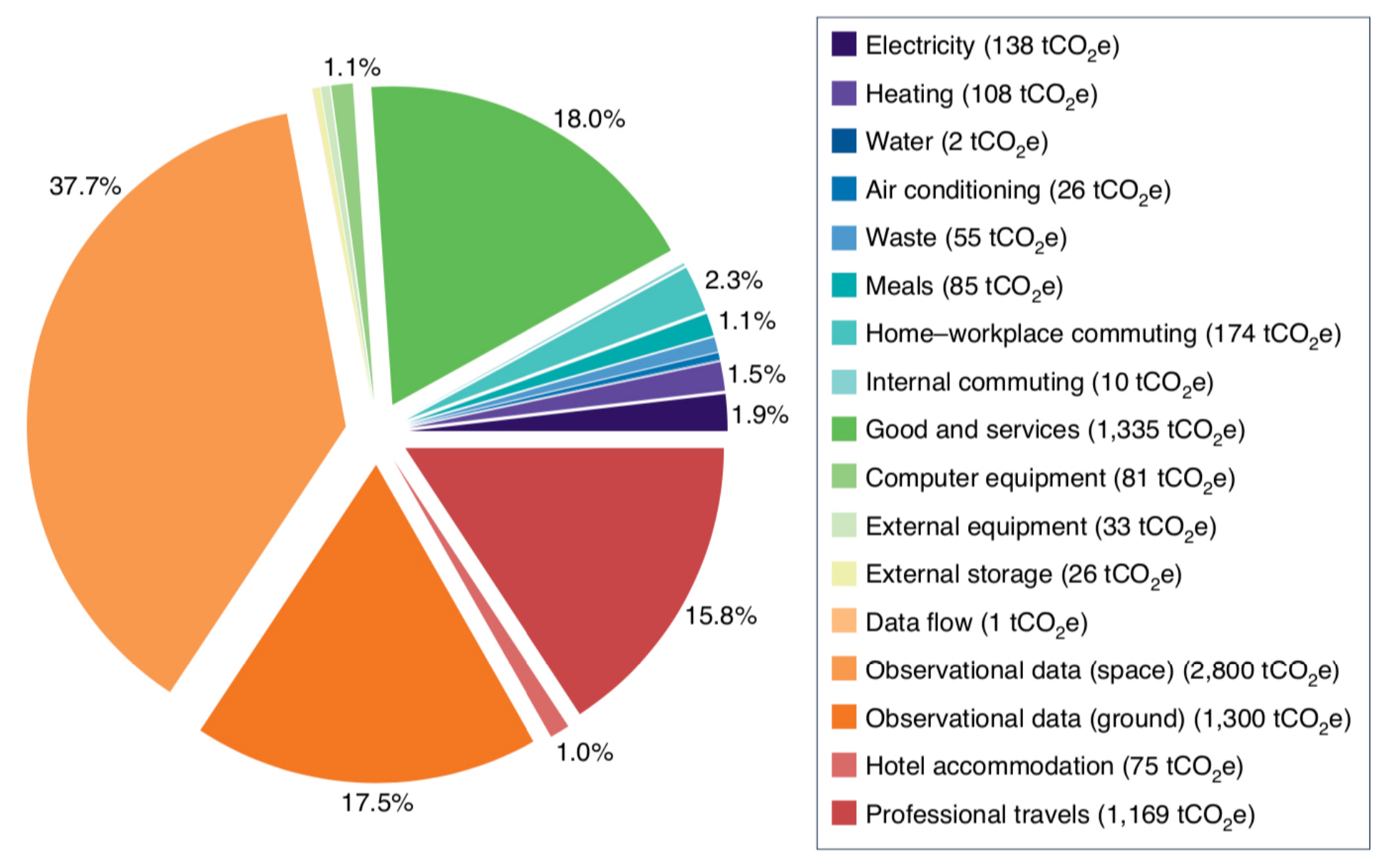

Répartition des émissions de gaz à effet de serre de l’IRAP par source pour l’année 2019. (Extrait de « A comprehensive assessment of the carbon footprint of an astronomical institute », Nature Astronomy)

Le bilan fait apparaître que la recherche en astrophysique réalisée à l’IRAP aux standards de 2019 a engendré la production de 7400 +/- 900 tCO2eq pour environ 260 personnes impliquées dans cette activité professionnelle. Le développement et l’utilisation des grands moyens d’observation de l’univers représentent plus de 70% des émissions, tandis que l’infrastructure locale du laboratoire à Toulouse et Tarbes ne pèse que pour 10%. Ce résultat suggère que le principal ressort des émissions se situe au cœur même de la culture de la recherche, et que toute stratégie de réduction des émissions à l’échelle de la communauté ne sera pertinente que si elle intègre cette facette cruciale des activités scientifiques. L’amélioration de l’empreinte environnementale des infrastructures de recherche actuelles et le ralentissement du rythme de déploiement de nouveaux moyens devraient notamment figurer en bonne place dans les solutions envisagées.

Ressources complémentaires

- Publication scientifique : A comprehensive assessment of the carbon footprint of an astronomical institute, by Pierrick Martin, Sylvie Brau-Nogué, Mickael Coriat, Philippe Garnier, Annie Hughes, Jürgen Knödlseder & Luigi Tibaldo Nature Astronomy, DOI : 10.1038/s41550-022-01771-3

- The carbon footprint of IRAP, by Pierrick Martin, Sylvie Brau-Nogué, Mickael Coriat, Philippe Garnier, Annie Hughes, Jürgen Knödlseder, Luigi Tibaldo, http://arxiv.org/abs/2204.12362

- Revue de Presse :

Contact IRAP

- Pierrick MARTIN – pierrick.martin@irap.omp.eu