Détection de fullerènes cosmiques dans la météorite Almahata Sitta

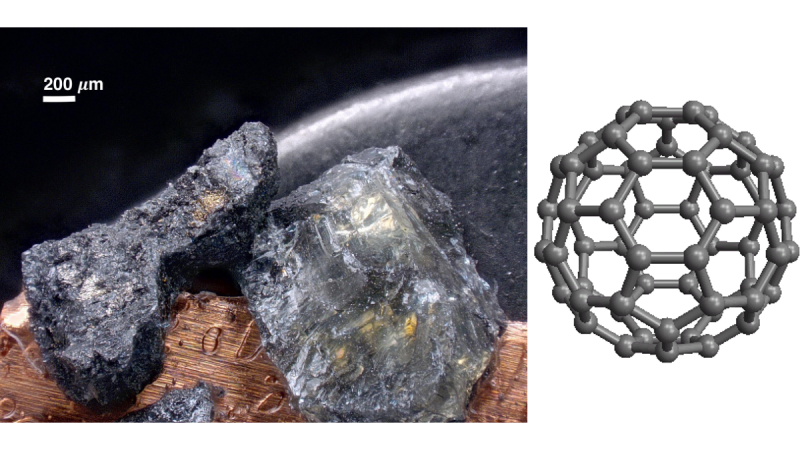

Dans le cadre d’une collaboration internationale1, une équipe toulousaine (IRAP, UT3-CNRS-CNES) vient de publier la première détection non ambiguë, dans une météorite, du buckminsterfullerène (C60) et d’autres fullerènes jusqu’à une taille typique d’une centaine d’atomes de carbone. Une molécule de type fullerène est constituée d’un assemblage de cycles hexagonaux et pentagonaux, ce qui peut lui conférer une forme de sphère (cas du C60) ou d’ellipsoïde (cas de C70).

© Gauche : H. Sabbah / Droite : http://www.nanotube.msu.edu/fullerene/fullerene-isomers.html

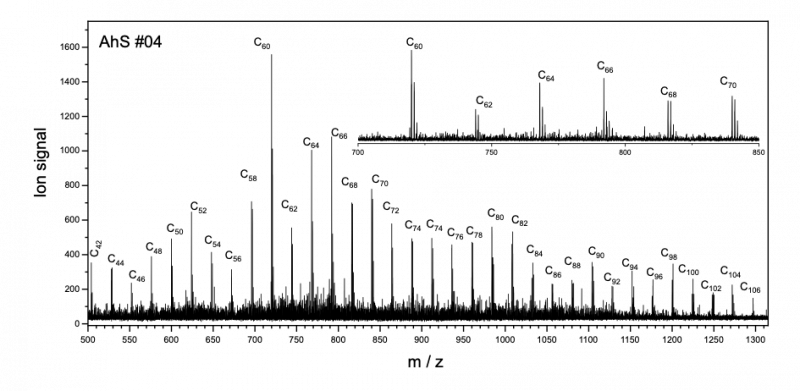

Grâce au dispositif d’astrophysique de laboratoire AROMA (Astrochemistry Research of Organics with Molecular Analyzer) à l’IRAP, les scientifiques ont pu détecter des fullerènes dans sept échantillons de type uréilite2 provenant de la météorite Almahata Sitta (AhS). Leur non-détection dans les chondrites primitives Murchison et Allende montre que ces espèces sont absentes ou ont une concentration plus faible dans ces chondrites. L’ensemble des échantillons étudiés révèle néanmoins une distribution de molécules polycycliques aromatiques hydrogénées (PAH), ce qui démontre que ces PAH proviennent d’un réservoir différent. L’événement le plus catastrophique qu’ait connu AhS est sa fragmentation par un impact météoritique. Cependant, la température atteinte n’est pas suffisante pour comprendre l’origine des fullerènes. Une autre possibilité, mais qui reste à démontrer, est celle d’un héritage interstellaire, avec une production liée à la présence d’une étoile massive proche du nuage moléculaire à l’origine du Système solaire. Ces scénarios doivent être approfondis par une recherche systématique des fullerènes, notamment dans les objets les plus primitifs du Système solaire.

C60 est la plus grande molécule identifiée à ce jour dans les milieux interstellaires et circumstellaires. Ce travail ouvre des perspectives non seulement pour la formation du Système Solaire, mais aussi pour la recherche des fullerènes dans les environnements astrophysiques, un sujet qui devrait rapidement progresser avec les observations prochaines du télescope spatial James Webb.

Notes

1 Ce travail interdisciplinaire a été initié dans le cadre du projet ERC Synergy NANOCOSMOS.

2 Les uréilites sont un type de météorites pierreuses qui représentent le manteau d’un astéroïde partiellement différencié et riche en carbone.

Ressources complémentaires

- Publication scientifique : Detection of Cosmic Fullerenes in the Almahata Sitta Meteorite: Are They an Interstellar Heritage? by Hassan Sabbah, Mickaël Carlos, Peter Jenniskens, Muawia H. Shaddad, Jean Duprat, Cyrena A. Goodrich, and Christine Joblin. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac69dd

- Revue de Presse :

- Communiqué de Presse du Seti’s Institute : Buckyballs found in Almahata Sitta meteorites

- Buckyballs found in Almahata Sitta meteorites (EurekAlert AAAS)

- Buckyballs trouvés dans les météorites Almahata Sitta (Postsus)

Contacts IRAP

- Hassan Sabbah, hassan.sabbah@irap.omp.eu

- Christine Joblin, christine.joblin@irap.omp.eu