Y’a-t-il des antiétoiles autour de nous ? Réponse du satellite Fermi

Et si une partie de l’antimatière que l’on croyait disparue se cachait autour de nous sous la forme d’antiétoiles ? Des chercheurs de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP – CNRS/CNES/UT3 Paul Sabatier) utilisent le télescope spatial à rayons gamma Fermi pour mettre les limites les plus contraignantes jamais établies sur cette hypothèse. Les résultats de leurs travaux ont été publiés le 20 avril 2021 dans Physical Review D.

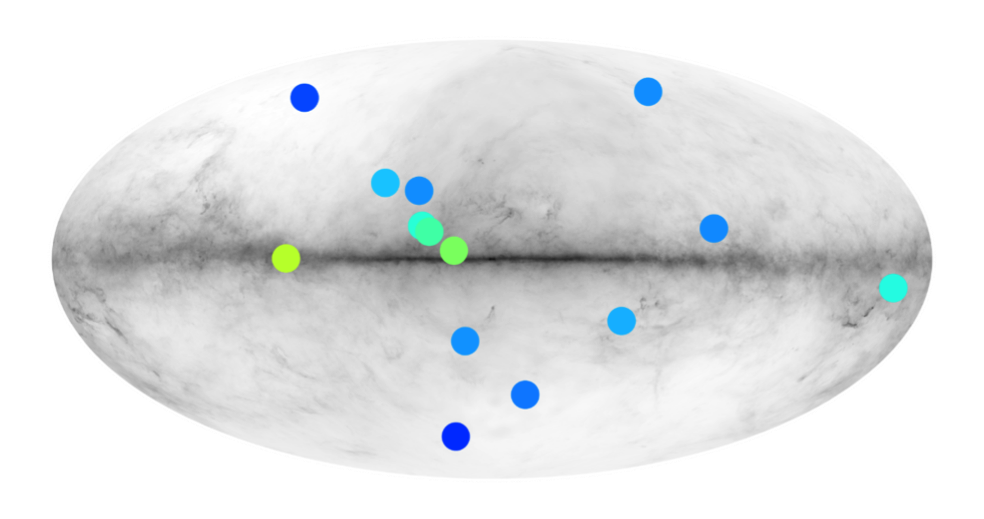

Illustration : Position dans le ciel des différents candidats du catalogue Fermi. La carte de fond montre la brillance minimale d’une antiétoile pour qu’elle soit observée par Fermi. Les parties claires représentent les parties du ciel où les observations sont les plus faciles.

L’antimatière, qu’est-ce donc ? Souvent associée au monde de la science-fiction, l’antimatière existe bel et bien. Elle est observée dans les laboratoires de physique et dans l’espace. Il s’agit d’un état symétrique à la matière que nous connaissons. Les lois de la physique connues à ce jour nous disent que l’Univers devrait contenir des quantités égales de matière et d’antimatière. Pourtant, l’antimatière n’est observée aujourd’hui qu’au niveau de traces, et des recherches suggèrent que le Cosmos tout entier en serait dépourvu. Ceci est considéré actuellement comme un des plus grands mystères de l’Univers.

Néanmoins, le détecteur de particules AMS embarqué sur la station spatiale internationale semble indiquer depuis peu qu’il pourrait y avoir plus d’antimatière autour de nous que ce que l’on pensait. Celle-ci pourrait se cacher dans le voisinage du système solaire sous la forme d’objets invraisemblables : des étoiles faites d’antimatière, ou antiétoiles [1]. L’existence de tels objets aurait de lourdes conséquences sur la manière dont on conçoit l’Univers, mais comment tester cette hypothèse?

On sait que la collision entre antimatière et matière produit des rayons gamma, la forme la plus énergétique de radiation. C’est pourquoi, dans un article publié dans Physical Review D, des chercheurs de l’IRAP ont utilisé dix ans de données provenant du télescope spatial à rayons gamma Fermi afin d’évaluer le nombre maximum d’antiétoiles dans notre Galaxie [2]. Ils ont pu isoler, dans le catalogue des sources gamma trouvées par Fermi, quatorze candidats dont les propriétés d’émission sont comparables à celles attendues pour des antiétoiles. Cependant, la nature de ces sources est encore incertaine. Il est bien plus probable qu’elles soient en réalité d’autres types d’émetteurs de rayons gamma bien établis, tels que les pulsars ou les trous noirs. L’équipe de l’IRAP a ensuite estimé le nombre maximum d’antiétoiles qui pourraient exister dans notre Galaxie, en obtenant les contraintes les plus fortes jamais établies. En imaginant qu’elles sont réparties comme les étoiles ordinaires, majoritairement dans le disque galactique, ils ont été en mesure d’établir qu’il y a au maximum une antiétoile pour 300 000 étoiles ordinaires. Néanmoins, ils ont également montré que des antiétoiles anciennes, dont l’origine remonterait aux prémices de l’Univers, pourraient plus facilement se cacher des télescopes gamma dans le halo autour de la Galaxie.

Notes

[1] V. Poulin, P. Salati, I. Cholis, M. Kamionkowski, J. Silk, Physical Review D 99 2 023016, 2019

[2] S. Dupourqué, L. Tibaldo, P. von Ballmoos, Physical Review D 103, 083016 – 2021

Ressources complémentaires

- Publication scientifique : Constraints on the antistar fraction in the Solar System neighborhood from the 10-year Fermi Large Area Telescope gamma-ray source catalog. Simon Dupourqué, Luigi Tibaldo, et Peter von Ballmoos. Phys. Rev. D, le 28 avril 2021. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.083016

- Revue de Presse :

- Les astronomes ont-ils détecté des étoiles d’antimatière ? (Futura Sciences)

- Signs of Possible Antistars Found in Fermi Data (CosmoQuest)

- Stars made of antimatter could be lurking in our galaxy (NewAtlas)

- Vous avez dit anti-étoiles ? (Ca se passe là-haut)

- Des étoiles composées d’antimatière pourraient se cacher dans notre galaxie (Tom’s Guide)

- Des étoiles en antimatière pourraient se cacher dans la Voie lactée (CosmoSonic)

- Alors que revoilà les antiétoiles (NextImpact)

- Fourteen Gamma Ray Sources Are Possibly Stars Made of Antimatter (DailySpace)

Contact IRAP

- Peter von Balmoos, pvb@irap.omp.eu