Premier passage au Soleil réussi pour la mission Parker Solar Probe

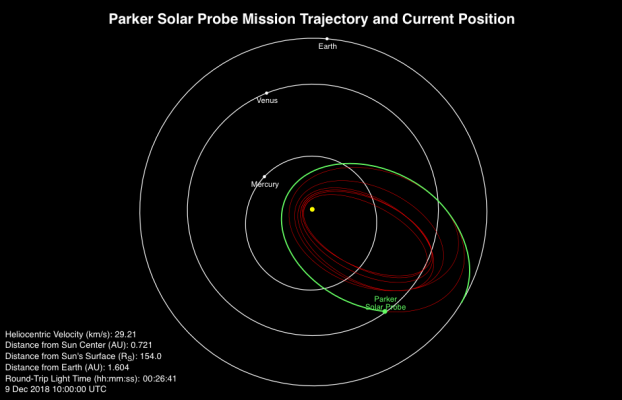

La mission Parker Solar Probe, lancée le 12 août 2018, est la première à aller frôler une étoile, notre Soleil. Le 6 novembre 2018, Parker Solar Probe a réalisé avec succès son premier rendez-vous avec Soleil, récoltant sur son passage des données précieuses pour répondre à un des grands problèmes non-résolus de la physique contemporaine : pourquoi l’atmosphère solaire est-elle tellement plus chaude que sa surface ?

Parker Solar Probe frôlera le Soleil au moins à 25 reprises, avec une distance de la surface solaire qui s’abaissera progressivement de 1/6e à 1/24e de la distance Soleil-Terre, soit 35 à 8.8 rayons solaires. La plupart des instruments se trouvent à l’abri d’un bouclier thermique dont la température dépassera 1500 °C lorsque le satellite sera au plus près du Soleil. Cette mission a déjà battu plusieurs records, dont celui du satellite le plus proche du Soleil et aussi l’objet humain le plus rapide jamais réalisé; au final, sa vitesse orbitale avoisinera 700’000 km/h.

Plusieurs laboratoires français ont contribué à cette mission phare de la NASA, grâce au soutien du CNES : IRAP Toulouse (CNRS/Université de Toulouse III Paul Sabatier), LESIA Meudon (Observatoire de Paris/CNRS/Sorbonne Université/Université Paris-Diderot), LPP Palaiseau (CNRS/Ecole Polytechnique/Sorbonne Université/Université Paris-Sud/Observatoire de Paris), PROMES Font Romeu Odeillo (CNRS/UPVD), et LPC2E Orléans (CNRS/ Université Orléans/CNES). Ce dernier a fourni un capteur magnétique qui mesure les fluctuations du champ magnétique.

En raison des fortes contraintes orbitales, les données scientifiques de Parker Solar Probe ne peuvent être récupérées qu’après plusieurs semaines, une fois que le satellite se trouve au niveau de l’orbite de Venus. Pour cette raison, les premières données partielles ne nous parviennent que maintenant, un mois après le passage à proximité du Soleil. Il faudra attendre encore plusieurs mois et un second passage pour avoir accès à l’intégralité des observations de la première orbite. D’ores et déjà, les données reçues confirment le bon fonctionnement du satellite et les conditions extrêmes du plasma observé dans la couronne solaire. L’analyse détaillée peut commencer !

Contact IRAP

- Alexis Rouillard, alexis.rouillard@irap.omp.eu