Expérience Pilot : les poussières interstellaires étudiées depuis un ballon

L’expérience d’astrophysique Pilot sera lancée dans quelques jours sous un ballon stratosphérique depuis Alice Springs, au centre de l’Australie. Le but est d’observer la polarisation de l’émission des grains de poussières présents dans le milieu interstellaire de notre Galaxie et des galaxies proches. Avec une masse de près d’une tonne, Pilot utilise les plus gros ballons lancés par le CNES. Elle a été développée par l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (CNRS/CNES/Université Paul Sabatier) et l’Institut d’astrophysique spatiale (CNRS/Université Paris-Sud) et l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’univers (CEA-Irfu). Pilot a déjà volé une première fois en septembre 2015 depuis le Canada : il s’agira donc de son premier vol sous le ciel de l’hémisphère sud, plus riche en sources d’intérêt pour Pilot.

L’émission des grains de poussières présents dans le milieu interstellaire de notre Galaxie et des galaxies proches est faiblement polarisée car les grains de poussière sont allongés et alignés avec le champ magnétique qui baigne le milieu interstellaire. Les mesures de Pilot renseigneront les scientifiques sur la nature des grains de poussière et les processus qui les alignent ainsi. Elles permettront également de cartographier la géométrie du champ magnétique, qui joue un rôle fondamental dans la contraction du gaz présent dans le milieu interstellaire conduisant à la formation de nouvelles étoiles.

Cette émission étant par ailleurs une nuisance pour les expériences qui mesurent précisément la polarisation du fond diffus cosmologique, les mesures de Pilot permettront également une meilleure connaissance de cette émission, et ainsi de mieux interpréter les résultats obtenus par ces expériences.

L’expérience Pilot observera cette émission dans l’infrarouge lointain. Elle est équipée de 2048 détecteurs individuels, refroidis à une température de 300 millikelvins, soit proche du zéro absolu. La polarisation est mesurée grâce à une lame rotative et à un polariseur séparant deux polarisations orthogonales sur les deux plans focaux de l’expérience. A l’exception du miroir primaire du télescope, l’ensemble de l’optique est maintenu à une température cryogénique (2°Kelvin ou -271°C) à l’intérieur d’un cryostat refroidi à l’hélium liquide, de façon à limiter l’émission propre de l’instrument.

L’expérience a été imaginée et réalisée par les scientifiques et ingénieurs du CNRS à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (CNRS/CNES/Université Paul Sabatier) et à l’IAS (CNRS/Université Paris-Sud) avec des contributions importantes de la division ballon du CNES (Toulouse), de l’ESA, du CEA (Saclay), qui a développé le plan focal et son électronique de lecture, et des universités de La Sapienza à Rome (Italie) et de Cardiff (Royaume-Uni). L’ensemble du projet est soutenu par les laboratoires du CNRS et par le financement du CNES.

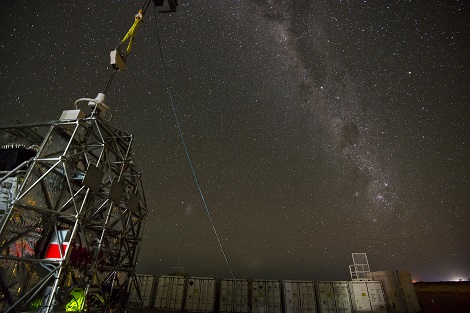

Pilot sera lancé dans quelques jours par le CNES dans le cadre d’une campagne comportant trois vols de nacelles différentes depuis Alice Springs, au centre de l’Australie. La masse de Pilot approche la tonne et devra atteindre une altitude de presque 40 km, ce qui nécessite d’utiliser un ballon stratosphérique ouvert d’environ 100 m de diamètre (le plus gros ballon ouvert lancé par le CNES), et une chaine de vol aussi haute que la tour Eiffel.

Le vol aura lieu durant l’une des deux inversions annuelles des vents stratosphériques, condition nécessaire pour espérer réaliser des observations pendant plus de 30 heures au plafond. Si Pilot a déjà été lancé une première fois depuis le Canada en septembre 2015, ce vol depuis l’hémisphère sud permettra d’observer cette fois des sources astrophysiques exceptionnelles comme les nuages de Magellan, galaxies satellites de la nôtre, ou les régions internes de la Voie lactée, inaccessibles depuis l’hémisphère nord.

Ressources complémentaires

- Site Web dédié : http://pilot.irap.omp.eu/PAGE_PILOT/index.html

- Images du lancement réalisé le 16 avril 2017 : http://pilot.irap.omp.eu/PAGE_PILOT/SITE_OFFICIEL/ACCUEIL/Actualites.html

Contacts IRAP

- Jean-Philippe Bernard, jean-philippe.bernardSPAMFILTER@irap.omp.eu

- Ludovic Montier, ludovic.montierSPAMFILTER@irap.omp.eu