Projet d’observation de la sismicité de la région de Lacq

- IRAP/Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/Université de Toulouse)

- Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)

- German Research Centre for Geosciences (GFZ, Potsdam, Allemagne)

Objectif : Localiser précisément la sismicité de la région de Lacq

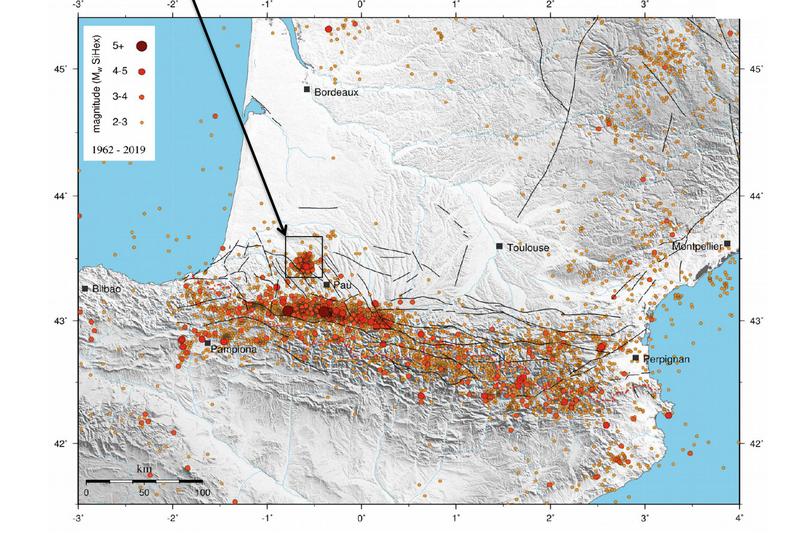

Moyen : Déploiement d’un réseau temporaire de 10 stations sismologiques (2021-2022)

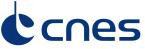

La région de Lacq, au nord-ouest de Pau (Cf Figure 1), se caractérise par une sismicité importante, principalement avec des magnitudes inférieures à 4 (Cf Figure2).

L’observation de la sismicité de Lacq grâce à ce réseau permettra d’une part de recueillir de très nombreux événements qui restent inaperçus des stations permanentes (une seule station permanente se situe à moins de 10km de Lacq, à Urdes), et d’autre part de les localiser avec une bonne précision. Cela permettra de mieux comprendre l’origine de la sismicité de cette région, en particulier son lien avec la déplétion long terme du réservoir de Lacq suite à son exploitation passée.

Cette étude se place dans le cadre d’une collaboration européenne plus large visant à mieux comprendre les processus de génération de sismicité liés à des réservoirs gaziers ou pétroliers en fin d’exploitation.

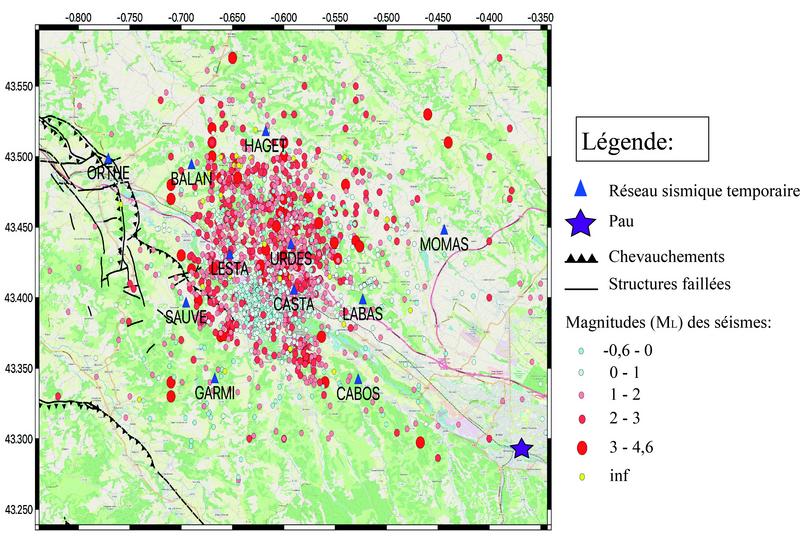

Les stations temporaires (Cf Figure 3) ont été installées en Janvier 2021, et resteront en place pour une durée de 2 ans. Leur fonctionnement est contrôlé par des visites tous les 2 ou 3 mois pour le relevé des enregistrements. De tailles réduites, alimentées sur batteries, elles n’occasionnent aucune nuisance.

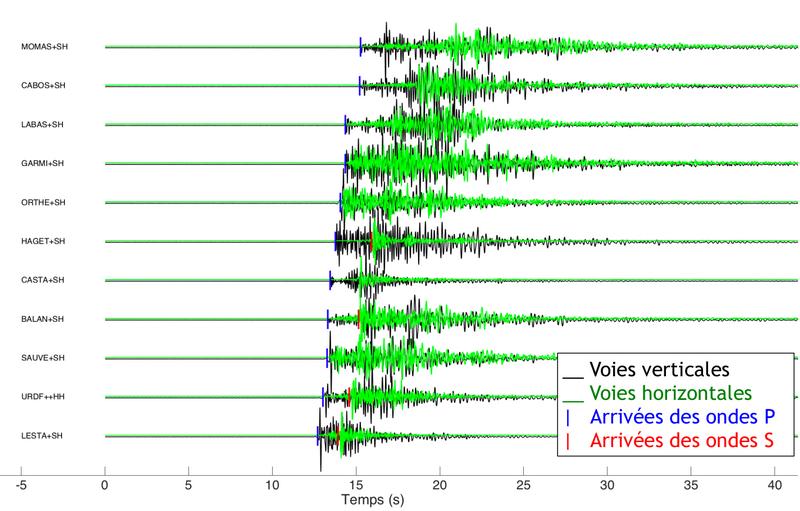

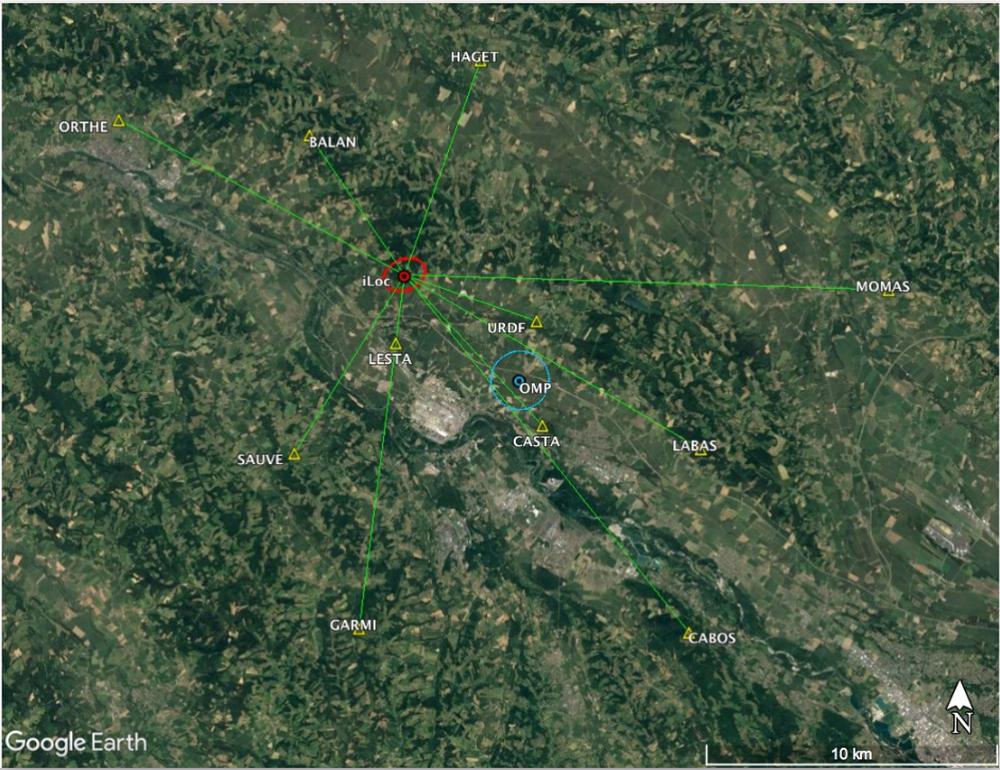

Des premiers signaux ont ainsi pu être enregistrés quelques jours après le déploiement du réseau (Cf Figure 4).

Figure 4: Mouvement du sol enregistré par les 11 capteurs du réseau SISLACQ2021 pour le séisme de magnitude 2.5, détecté le 22 Janvier 2021 à 00h39 (heure locale) et localisation. La station URDF correspond à celle permanente d’Urdes.

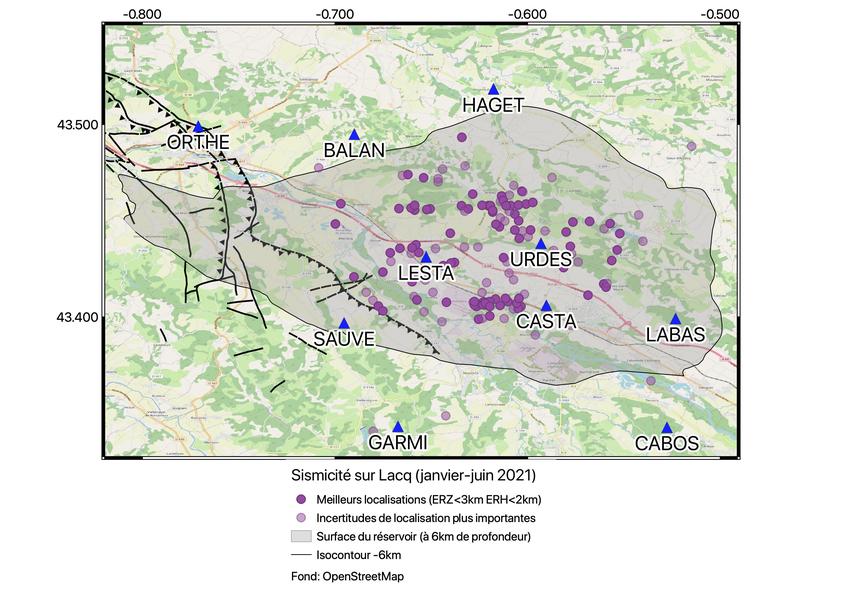

Après un peu moins de 6 mois d’enregistrement, les premiers séismes ont été détectés et localisés. Ils sont de faibles magnitudes (M < 2.5) et principalement localisés dans 2 zones: un premier cluster à l’Ouest de la station de Castanhère (CASTA) et une seconde zone plus étendue au niveau d’Arthez-de-Béarn, au nord d’URDES. Cette première analyse des données sismiques nous permet de vérifier le bon fonctionnement du réseau et sa capacité à détecter les séismes, mêmes faibles, de la région. Ces localisations sont en accord avec la répartition de la sismicité relevée depuis 1974. Ce réseau va rester en place jusqu’en 2023.

Février 2021 : Mesures « d’effet de site »

Un effet de site est une mesure permettant d’identifier si un site a une configuration géologique propice à l’amplification des ondes (telles que les cuvettes sédimentaires – http://www.irsn.fr). Il est important à connaître car on peut ensuite l’utiliser pour évaluer le mouvement du sol auquel s’attendre en cas d’un séisme majeur (ex. Magnitude 5). C’est un paramètre clefs pour les études d’aléa/risque sismique. Nous avons effectué des mesures d’effet de site sur 4 secteurs en février 2021 (1 sur Orthez, 1 en périphérie de Lacq et 2 sur Pau). par des techniques de prospection sismique. Nous trouvons des valeurs cohérentes avec la classification des sols NEHRP et la géologie régionale, qui est essentiellement constituée d’une importante couverture sédimentaire dans la plaine du gave de Pau (alluvions, argiles, molasses,…).

Mars-Juillet 2021 : 3 capteurs « low-cost » de l’UPPA viennent compléter le réseau SISLACQ2021

Ce sont des capteurs installés en intérieur, dans les mairies des communes de Lagor, Os-Marsillon et Abidos. Le 1er objectif est de sensibiliser et impliquer directement certaines communes en installant les capteurs au sein même des mairies. Cette démarche permet d’initier un ensemble d’actions de d’information (réunion-débat auprès du conseil municipal, conférences grand-public, intervention auprès des scolaires, articles dans le journal municipal etc ..). Il est possible de visualiser à tout moment les mouvements du sol enregistré sur ces stations sur le site RaspberryShake : https://stationview.raspberryshake.org/#/?lat=43.44428&lon=-0.47976&zoom=8.209

Ces capteurs permettent aussi d’apporter des contraintes supplémentaires pour la localisation des séismes les plus importants (Magnitude > 1).

Novembre 2021 : Un premier bilan est fait après 8 mois d’enregistrement (Janvier – Aout 2021)

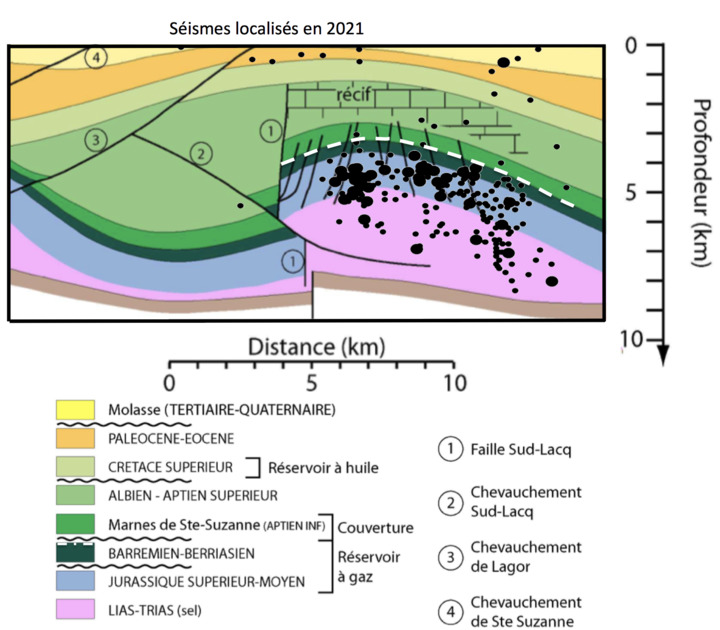

Après 8 mois de fonctionnement, nous faisons un bilan de notre réseau. Nous avons détecté et localisé les séismes de la région de Lacq à l’aide d’un modèle de propagation des ondes complexe (en 3-dimensions), spécifiquement développé pour cette région (à partir d’études d’imageries sismiques). 226 séismes ont ainsi été localisés en un peu moins de 8 mois (Janvier-Aout 2021), avec des magnitudes très faibles, les plus importants atteignant des magnitudes 2.5. Pour comprendre leur origine, nous replaçons cette sismicité par rapport aux failles connues et aux limites du réservoir (Figure 6). La majorité des séismes se trouvent dans le réservoir profond. Un approfondissement de la sismicité est observé au Nord (vers Arthez-de-Béarn, Figure 5).

Quelle est l’origine des séismes détectés par le réseau SISLACQ2021 ?

On sait depuis longtemps que la sismicité de Lacq est d’origine anthropique, c’est-à-dire liés aux activités humaines. Après des centaines d’années sans séismes dans la région (Grasso et Wittlinger, 1990), le premier séisme a été reporté et ressenti en 1969, seulement quelques années après le début de l’exploitation des réservoirs gaziers de Lacq (Grasso and Wittlinger, 1990; Segall et al. 1994).

Depuis 1969, la région de Lacq est régulièrement secouée par des séismes de faibles magnitudes, les plus importants atteignant des magnitudes autour de 4 (par exemple, Aochi & Burnol, 2018). De nombreuses études scientifiques décrivent les processus principaux à l’origine de cette sismicité – en particulier la déplétion du réservoir suite à son exploitation et les injections de fluides (par exemple – Bardainne et al. 2006, 2008, Grasso et al. 2021, voir liste de références ci après). Ces études montrent que toute la sismicité localisée au niveau du réservoir, là ou le changement de contrainte induit par l’activité humaine est positif, doit être considéré comme induite (Bardainne et al. 2006, 2008, Grasso et al. 2021). En s’appuyant sur ces travaux de recherches passés, les séismes qui sont localisés au niveau du réservoir par le réseau SISLACQ2021 (Figure 6) peuvent donc être considéré comme étant induits ou déclenchés par les activités humaines, passées ou actuelles.

Nous tenons à remercier les propriétaires pour leur hospitalité.

Vous avez ressenti un séisme dans les Pyrénées? Vos témoignages sont utiles: http://www.sispyr.eu

Pour un lien vers les cartographies des secousses induites par les séismes les plus importants des Pyrénées (depuis 2012): http://www.sispyr.eu/shakemap/archive/

Documentation complémentaire

- Bardainne T., 2005. Étude de la sismicité de Lacq et analyse des formes d’ondes par décomposition en chirplets. Université de Pau et des pays de l’Adour. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011997/document

- http://www.franceseisme.fr/, le site national d’information sur la sismicité de la France avec les catalogues & bulletins disponibles, en temps quasi réel: https://renass.unistra.fr/fr/zones/

- Feignier, B. and Grasso, J. (1990). Seismicity induced by gas production : I. Correlation of focal mechanisms and dome structure. PAGEOPH, 134-3 : 405–426.

- Grasso, J. and Feignier, B. (1990). Seismicity induced by gas production : II. Lithology correlated events, induced stresses and deformation. PAGEOPH, 134-3 : 427–450.

- Grasso, J. and Wittlinger, G. (1990). Ten years of seismic monitoring over a gas field. Bull. Seismol. Soc. Am., 80 : 450–473.

- Feignier, B. and Grasso, J. (1991). Relation between seismic source parameters and mechanical properties of rocks : a case study. PAGEOPH, 137-3 : 175–199.

- Fabre, D., Grasso, J., and Orengo, Y. (1991). Mechanical behaviour of deep rock core samples from seismically active gas field. PAGEOPH, 137-3 : 201–219.

- Grasso, J. (1992). Mechanics of seismic instabilities induced by the recovery of hydrocarbons. PAGEOPH, 139-3/4 : 507–534.

- Maury, V., Grasso, J., and Wittlinger, G. (1992). The role of passive microseismic monitoring in the instrumental oil field. Engineering Geology, 32 :123–135.

- Guyoton, F., Grasso, J., and Volant, P. (1992). Interrelation between induced seismic instabilities and complex geological structure. Geophys. Res. Lett., 19 : 705–708.

- Segall, P., Grasso, J., and Mossop, A. (1994). Poroelastic stressing and induced seismicity near the Lacq gas field, southwestern France. J. Geophys. Res., 15 :423–438.

- Maury, V. (1997). Effets de la décompression du champ de Lacq. Point récapitulatif à fin 1989 sur l’activité sismique et l’affaissement. Elf Exploration Production, 21-2 :304–332.

- Lahaie, F., Boyer, E., Grasso, J., and Fourmaintraux, D. (1998). Production as a tool to control the efficiency of reservoir fracturing : The Lacq case-study. Soc. of Petr. Eng., 47318 : 501–508.

- Lahaie, F. and Grasso, J. (1999). Loading rate impact on fracturing pattern : Lessons from hydrocarbon recovery, Lacq gas field. J. Geophys. Res, 104 : 17941–17954.

- Bardainne, T., Gaillot, P., Dubos-Sallee, N., Blanco, J., Sénéchal, G., (2006). Characterization of seismic waveforms and classification of seismic events using chirplet atomic decomposition. Example from the Lacq gas field (Western Pyrenees, France), Geophysical Journal International, Volume 166, Issue 2, 699-718.

- Bardainne, T., Dubos-Sallée, N., Sénéchal, G., Gaillot, P., & Perroud, H. (2008). Analysis of the induced seismicity of the Lacq gas field (Southwestern France) and model of deformation. Geophysical Journal International, 172(3), 1151-1162.

- Aochi, H., & Burnol, A. (2018). Mechanism of the ML 4.0 25th April 2016 earthquake in southwest of France in the vicinity of the Lacq gas field. Journal of Seismology, Springer Verlag, 2018, 22 (5), pp.1139-1155.

- Grasso, J. R., Amorese, D., & Karimov, A. (2021). Did Wastewater Disposal Drive the Longest Seismic Swarm Triggered by Fluid Manipulations? Lacq, France, 1969–2016. Bulletin of the Seismological Society of America.